Parte cuatro (viene de la Parte Tres) En su libro El peligro de estar cuerda , Rosa Montero enlista algunos suicidas que recorrieron su vida con intensidad excesiva. Y propone una conclusión: quienes gozan y sufren la vida de manera intensa son más propicio a perder su capacidad de gestionarla. Muchos pasan del hedonismo al…

Cuarta cara al suicidio (4 de 4)

Parte cuatro

(viene de la Parte Tres)

En su libro El peligro de estar cuerda , Rosa Montero enlista algunos suicidas que recorrieron su vida con intensidad excesiva. Y propone una conclusión: quienes gozan y sufren la vida de manera intensa son más propicio a perder su capacidad de gestionarla. Muchos pasan del hedonismo al sufrimiento insoportable, de extremo a extremo del péndulo de la existencia, cuyo impulso contrario al éxtasis es la fuerza inevitable de una muerte deseada. De cualquier manera, todos ellos evaden la inercia de la indiferencia con la que muchas veces saboteamos el pulso de nuestra existencia.

El poeta dadaísta francés Jacques Rigaut, muerto por un disparo propio, escribía en “Todos les espejos llevan mi nombre“, que “el suicidio y todas las corrupciones sólo nacen del tedio”.

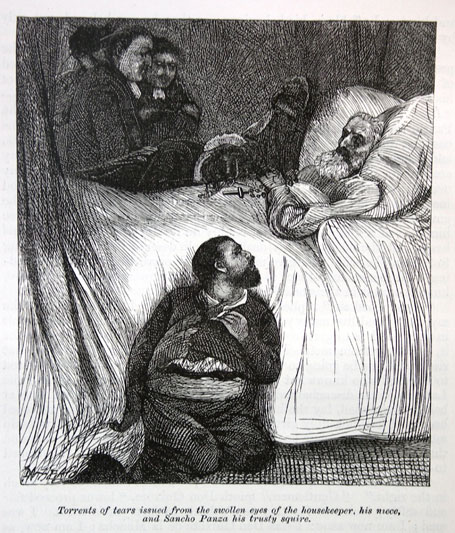

No se trata de una simple pregunta entre locura o cordura, sino de una posición en las temperaturas del universo, una certeza de que no se puede vivir sino desde una pasión particular y propia, sea ésta compuesta por brillos vigorizantes o por la completa oscuridad. Como Don Quijote (¿otro suicida?), que se entrega a la parsimonia y a la simpleza de Alfonso Quijano cuando por fin entiende que su condición de heroico Caballero Andante ya no tiene una segunda oportunidad sobre la tierra. Sancho, que alguna vez asumió la voz de la aburridísima cordura, al final llora, no al hacendado pasivo y cuerdo, sino al héroe inolvidable de la Triste Figura:

“No se muera vuestra merced, Señor mío (…) porque la mayor locura que pueda hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que la melancolía”.

Un final grandilocuente puede ser la coherencia natural de una vida grandilocuente. Tendemos, y no se puede culpar a nadie por ello, a ampliar el manto de tragedia sobre quien tomó la decisión de suicidarse hasta opacar una posible coherencia entre su última decisión y el fulgor de su vida. Y quizás resulte sano creer que en muchos casos no había otra opción, que no se trataba de evitarlo, sino de encontrar el momento exacto de una conjunción precisa.

Porque existen predisposiciones, esquemas mentales irreversibles, formas en las que el cableado neuronal se teje para no poder escapar de la idea de aniquilarse. Una investigación reciente de Liam O’Leary y Naguib Mechawar de McGill University de Montreal encontró en la mayoría de cerebros de suicidas menores densidades de astrocitos (las neuronas encargadas, entre otras, de limpiar los desechos del cerebro) en comparación con cerebros sanos. También se encontraron en estos cerebros disminuciones similares en la corteza prefrontal, el núcleo caudado (que ayuda a controlar el comportamiento dirigido a objetivos) y el tálamo (que pasa información sensorial información a la corteza). Si existe una predisposición cerebral, seguramente también la hay en el plano emocional.

El amor trágico es otra forma de destino inevitable. No existe el Amor Absoluto, solo actos de amor absoluto que lo hagan real.

Así lo veían cientos de amantes que en la década de 1930 decidían subir el Monte Mihara en Japón y se arrojaban a la boca del volcán activo. Y es que el suicidio (sobre todo cuando tiene carga dramática) también es contagioso. De acuerdo a algunos reportes entre 1936 y 1937 más de 1500 personas murieron fusionándose con la lava. Muchas de ellas lo hicieron en pareja en un último gesto de unión que se dio a conocer como shinjuu, palabra tomada de una obra de teatro para títeres del siglo XVI. Las autoridades decidieron cercar el borde el volcán, instalar guardias constantes y criminalizar la compra de tiquetes de ferry de trayecto único. Japón, imperio de rituales, no podía escapar de ninguna reflexión sobre misterios y encantos oscuros.

La primera persona de la que se tiene noticia de haberse arrojado por la boca del volcán se llamaba Kiyoko Matsumoto, una estudiante de 21 años que sostenía una relación con su compañera Tomita Masako, a pesar de que el amor entre personas del mismo género estaba severamente prohibido. Decidieron viajar juntas al volcán el 12 de febrero de 1933, pero solo Kiyoko se dejó caer. En su carta de despedida, divulgada por Tomita poco después, como si se tratara de un manifiesto, escribió:

“Amada mía: estoy desconcertada por las incertidumbres de maduración femenina. No soporto más. ¿Qué puedo hacer? Me arrojaré a un volcán”.

Para entonces, ya el suicidio de mujeres resultaba frecuente en Japón. Iniciativas como las de Nobu Jo, con sus hogares de paso que brindaban asistencia a las mujeres severamente deprimidas, fueron desplegadas en varias partes del país, sobre todo en áreas rurales. Muchas personas fueron trasladas de manera clandestina a ciudades, pues allí tenían mayores oportunidades de encontrar educación o trabajo y de encontrar parejas. Pero poco escapa del sino trágico en una cultura que busca la trascendencia en todas sus capas.

Dice Marc Caelles que el suicidio también es un acto de exhibicionismo. Un manifiesto con vocación teatral. La expresión más estruendosa y dramática que alguien pueda dar. También por eso tantos suicidas escogen sitios públicos para hacerlo (puentes, edificios, torres, hoteles bien equipados, etc). Los suicidas saben que su último acto será registrado. Y muchos intuyen que si hay una buena antesala, más vistoso va a ser el cierre.

En 1924 un hombre sombrío se paseaba por los barrios más cuestionados de Tokyo. Prostitutas y maleantes lo veían pasar con recelo. Su rostro, completamente cubierto de polvo blanco, no lograba ocultar del todo su identidad. Algunas lo reconocían como cliente habitual, pero no se atrevían a pasar con él ninguna noche por su aspecto fantasmal.

Ryūnosuke Akutagawa había sido apodado “Ryūnosuke” o hijo del dragón por haber nacido el primer día del año de ese animal mitológico. A sus 32 años ya se le consideraba el padre del cuento japonés, pues había escrito piezas tan importantes como “Rashomon”, años después adaptado para cine por Akira Kurosawa. Era celebrado como un autor que era capaz de fusionar la entonces aún críptica cosmogonía del Sol Naciente con el mundo occidental.

Su cuidadoso maquillaje blanco tenía un objetivo central: que quienes lo conocían tuvieran una antesala de su muerte. En julio de ese año, Akutagawa ingirió una calculada dosis de veronal que lo mató en segundos, pero que no fue suficiente para desfigurarlo o para hacerlo ver menos bello. Desde entonces, fue común ver a jóvenes parejas paseando sus caras blancas por pasillos de universidades y calles de las ciudades, concubinas descubiertas en sus amoríos con hombres de alta sociedad maquillándose antes de perderse para siempre, como última expresión de despecho.

La vida no tiene otra dirección que la eventual separación de todo, la entropía desligará todo hasta el silencio y la distancia. ¿Vale creer, como lo sugieren aquellos dos esqueletos abrazados, descubiertos hace poco por el profesor Qian Wang y el Instituto Provincial de Arqueología de Shaanxi, que el amor puede ser un remedio contra el vacío?

“Ningún hombre ni ningún destino pueden compararse a otro hombre o a otro destino”, escribió Viktor Frankl en “El hombre en búsqueda de sentido”, pero las personas que me han servido para redactar este texto comparten un mismo pabellón dentro de las voces que me han enseñado. Al abrazar de manera voluntaria la muerte, me dejan sobre todo un mensaje sobre la vida.

Sin que importe el medio o la escena que eligieron, los suicidas me han hablado más sobre lo que necesita ser vivido que sobre lo que podemos esperar de la muerte. A veces su último gesto ha sido confuso, otras veces muy claro, la mayoría críptico. Han buscado redención o venganza contra fantasmas propios y ajenos. Han elegido actos sublimes o impulsos desesperados. De cualquier manera me han resultado inspiradores.

Nada del suicidio es fácil: ni siquiera hablar desde la posición del duelo lejano, afectado por uno de los aros amplios de su epicentro de tristeza y desconcierto.

Pero hay que intentarlo.

Hace algunos días alguien cercano se quitó la vida. Sin él no hubiera llegado a este texto, sino posiblemente a uno más estructurado y frío. El presente me angustia y me calma al mismo tiempo. Como la vida misma: cruza emociones, contra el viento algunas veces y aprovechando su impulso otras. Me moldea frente a un tema que me ha rondado con el paso de los días. A lo mejor sea esta una fuerza que me sorprenda hasta detenerme algún día, lejano o cercano, habiendo percibido el puerto final o no. Habiéndolo adelantado o no.

No conozco a nadie que sostenga que la vida nos prepara para la muerte. Al contrario: las personas que me rodean insisten en aplazarla a toda costa, bien sea con sesiones de gimnasio y visitas cada vez más frecuentes a los consultorios o en salones donde las sustancias aturdidoras y la alegría (muchas veces con demasiado maquillaje) tratan de hacernos olvidar que el barco que nos lleva se hundirá de todas maneras. Si se habla de calidad de vida también deberíamos hablar de calidad de muerte. Sin pasiones, sin morales alquiladas.

Cerrando esta serie siento que la muerte puede enseñarnos a vivir. A lo mejor, si una persona que contempla suicidarse se toma el tiempo y reflexiona sobre esta decisión antes de realizarla, decide aplazarla. Quizás si alguien escoge un ejercicio de reflexión (como el de estas entregas) logre encontrar una razón apasionante en su cabeza y decida que sin la vida esta reflexión dejará de nutrirle. Pensar en el suicidio (más allá del morbo, más allá del dolor) es una cuestión apasionante, incluso la han llamado “el único problema serio de la vida”. Ese alguien que contempla suicidarse se perdería este debate si se mata.

Durante estas charlas con la muerte yo mismo he pasado noches enteras escribiendo sobre el suicidio, mas no en suicidarme. Por primera vez, la muerte ha sido mi cálida interlocutora, no algo que me amenaza.

Desde las incertidumbres que aún me abruman y que aún me impulsan quiero honrar por última vez a ese muerto porque ahora él también enriquece todos los veranos que me hacen invencible y le da fuerza reparadora a los inviernos que me esperan para dormir, tarde o temprano, esta intensidad que también me palpita.

Ojalá hasta siempre, JM. Y gracias.

Comparte tu opinión

Buscar en Blogs

Blogueros notables

Mas votados

Todos los Blogueros

- CastroOpina

Por @castroopina

- Los que sobran

Por @Cielo _Rusinque

- Coma Cuento: cocina sin enredos

Por @ComíCuento

- Tenis al revés

Por @JuanDiegoR

- A calzón quitao

Por A calzón Quitao

- La Guía Astral

Por ACA

- Lloronas de abril

- El Peatón

Por Albeiro Guiral

- Unidad Investigativa

Por Alberto Donadio

- Detrás de Interbolsa

Por Alberto Donadio

- Alejandro Pinto

Por Alejandro Pinto

- Cura de reposo

- ¿Se lo explico con plastilina?

Por alter eddie

- Un Blog para colorear

Por Alvaro J Tirado

- Voces por el Ambiente

- Catrecillo

- Relaciona2

Por ANDREA VILLATE

- Zona Mixta

- Bike The Way

Por Andrés Núñez

- Ventiundedos

- El invitado

Por antojarcu

- Ese extraño oficio llamado Diplomacia

- La tortuga y el patonejo

Por Baba

- Bajolamanga.co

Por Bajolamanga

- 300 GOTAS

Por Bastián Baena

- Con-versaciones

Por Bat&Man

- Corazón de mango

- Mi Opinión

Por Ben Bustillo

- Bernardo Congote

Por Bernardo Congote

- El Hilo de Ariadna

- El Río

Por Blog El Río

- Un Punto de Cruz

Por buscobeca.com

- Mirabilia

- Cara o Sello

Por Caraoselloblog

- Dirección única

- Media & Marketing

Por Carlos Castillo

- Hundiendo teclas

- Colegio de Estudios Superiores de Administración

Por CESA

- La Sinfonía del Pedal

- Follamos, luego existimos

- Colirio

Por colirio

- Colombia de una

Por colombiadeuna

- República de colores

Por colordecolombia

- El Mal Economista

Por columnistas eme

- Palabra Maestra

- Olas y Ecos

Por dafevid

- Mercadeando

- Filosofía y coyuntura

- En contra

Por Daniel Ferreira

- Claudia Palacio

- De Sexo Hablemos

Por desexohablemos

- De ti habla la historia

- Plétora

- Las palabras y las cosas

Por Diego Aretz

- Yo veo

- Tejiendo Naufragios

Por Diego Niño

- Líneas de arena

- Desde la Academia

Por Economia

- Destellos de un mundo en mutación

- It was born in England

Por Eduardo Ustáriz

- Cuestión digital

Por Edwin Bohórquez

- El Mal Economista

- El MERIDIANO 82

Por El meridiano 82

- ESTADO DE COMA

Por Eliana Samacá

- El Magazín

Por elmagazin

- La vaca esférica

Por eltrinador

- El Mal Economista

Por EME

- Otro mundo es posible

Por Enrique Patiño

- Gramófono cultural

- Tolima-Tolimán

Por FabiolaH

- La agenda del CFO

Por Felipe Jánica

- Dos o tres cosas que sé de cine

Por fgonzalezse

- Más que fotos

Por Gabriel Aponte

- La Franja De Gaso

Por Gaso

- cafeliterario.co

- Embrollo del Desarrollo

Por Gudynas Eduardo

- Hernán González R

- Calicanto

- Humedales Bogotá

Por humedalesbogota

- Ecuaciones de opinión

- Internet pa’l diario

- El bosque es vida- IRI Colombia

Por IRI Colombia

- Meditaciones Absurdas

- Deporte en letras

Por Iván Gutiérrez

- Pazifico, cultura y más

- Conversar, Sentir y Pensar…. Desde el SUR

- Parsimonia

Por Jarne

- Ciudad Sostenible

Por Jen Valentino

- Más allá de la medicina

Por jgorthos

- George o nomics

Por Jorge Borrero

- La droga, ¿y Colombia?

Por Jorge Colombo*

- Hypomnémata

- Si yo fuera

- Utopeando │@soyjuanctorres

- Minería sin escape

- Políticamente insurrecto

- Cosmopolita

- Inevitable

- En segunda fila

- Actualidad

- AdverGlitch

- Sobrevivir a la Edad Media

- A la Palestra

- Ready player number two

Por JuanDLink

- lado oculto radio

Por ladoocultoradio

- La revolución personal

- Las Ciencias Sociales Hoy

- Ciencia para el buen vivir

- Liarte: diálogo sobre arte

- Una habitación digital propia

- Los perdidos

Por losperdidos

- En jaque

- Reencuadres

Por Manuel J Bolívar

- Putamente libre – Feminismo Artesanal

Por Mar Candela

- LA CASA ENCENDIDA

- Psicoterapia y otras Posibilidades

Por María Clara Ruiz

- Política

Por Maria MesaR

- Bienestar en tiempos de drones

Por Maria Pasión

- Desde el fogón

Por Maritornes

- Consideraciones políticas

Por Maylor Caicedo

- Ella es la Historia

Por Milanas Baena

- Mongabay Latam

Por Mongabay Latam

- Ojo de pez

Por Mónica Diago

- Nadimcomics

Por nadimcomics

- NTT DATA: Tendencias disruptivas y nuevos modelos

- Con los pies en la tierra

- Tributos y Atributos

Por OSWALDO PEÑA

- El telescopio

Por Pablo de Narváez

- PauLab Laboratorio Digital / Un clic hace la diferencia

- El Último Verso

Por pavelstev

- Lloviendo y haciendo sol

Por Pilar Posada S.

- Esto mejora, pero no cambia

- El poder de la tecnología: Cómo nos cambia

Por Rafa Orduz

- La conspiración del olvido

- Don Ramón, psicología laboral

Por ramon_chaux

- Coyuntura Política

- Corazón de Pantaleón

Por ricardobada

- Reflexiones

Por RicardoGarcia

- DELOGA BRUSTO

- Apuntes de Ciencia

Por Santiago Franco

- La Acción Política de Educarse

Por Santiago Muñoz

- La Perla

Por Sebastián Gómez

- Óscar Sevillano

Por Sevillano

- Solteras DeBotas

Por Solteras DeBotas

- La cuestión animal

Por Steven Navarrete

- Tareas no hechas

Por tareasnohechas

- Tíbet de Suramérica

- El Cuento

- Blog de notas

Por Vicente Pérez

- El Blog del Cerebro

- Derecho para todos

- Conspirando por un mundo mejor

Los editores de los blogs son los únicos responsables por las opiniones, contenidos, y en general por todas las entradas de información que deposite en el mismo. Elespectador.com no se hará responsable de ninguna acción legal producto de un mal uso de los espacios ofrecidos. Si considera que el editor de un blog está poniendo un contenido que represente un abuso, contáctenos.