Presentamos el capítulo “Bocas de Ceniza” de uno de los libros más esperados del antropólogo y etnobotánico canadiense que se enamoró de Colombia y sus ríos, Wade Davis: “Magdalena. Historias de Colombia”. Bocas de Ceniza La desembocadura del río Magdalena es del color de la tierra. Hacia el norte, atravesando un mar de nubes de…

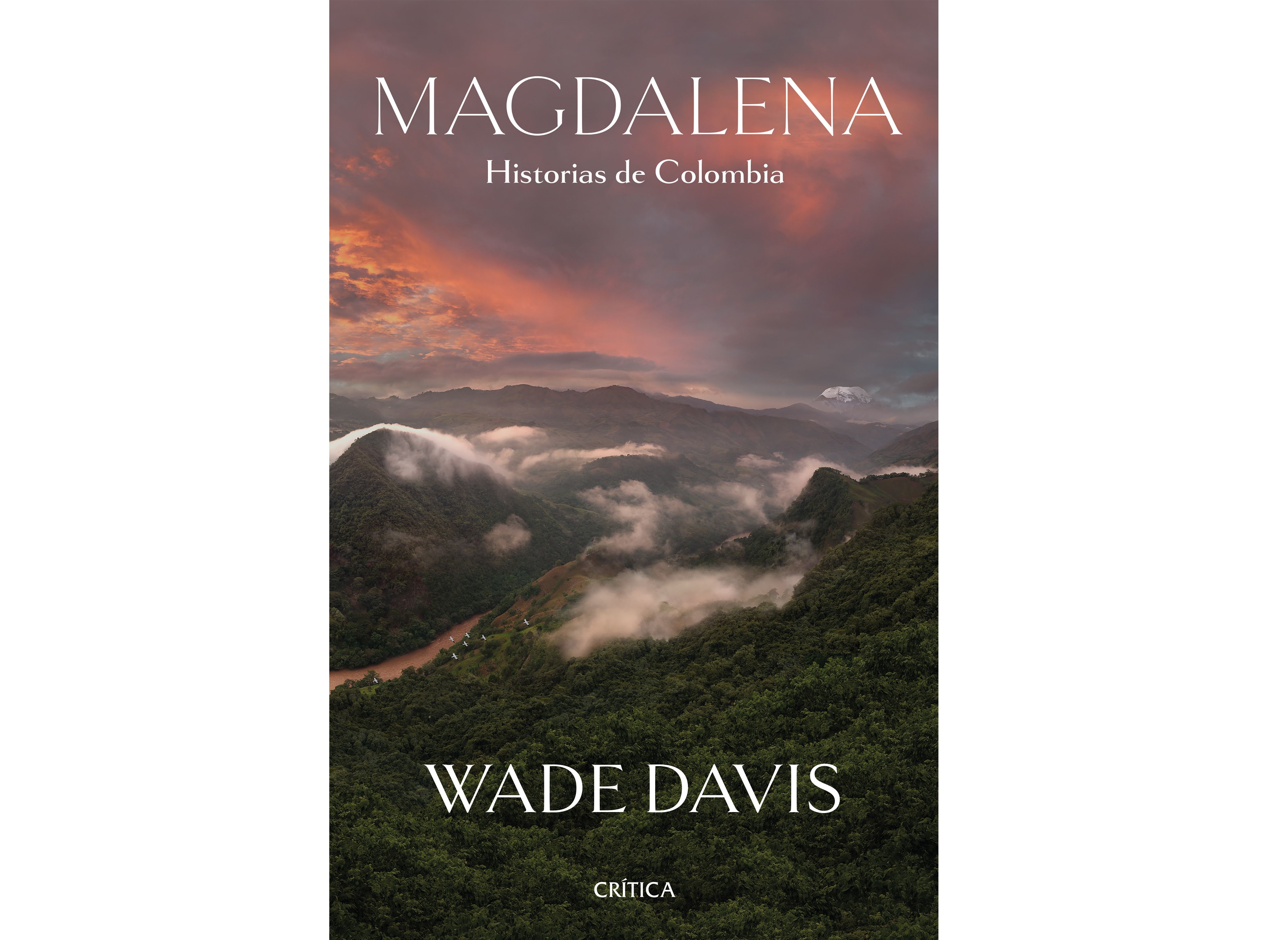

Fragmento del libro “Magdalena. Historia de Colombia” de Wade Davis

Presentamos el capítulo “Bocas de Ceniza” de uno de los libros más esperados del antropólogo y etnobotánico canadiense que se enamoró de Colombia y sus ríos, Wade Davis: “Magdalena. Historias de Colombia”.

Bocas de Ceniza

La desembocadura del río Magdalena es del color de la tierra. Hacia el norte, atravesando un mar de nubes de oro, el cielo del Caribe se difumina en el lapislázuli de la luz difusa. Hacia el occidente, el sol se pone sobre el Atrato y los bosques tropicales del Darién, el golfo de Urabá y todos los islotes perdidos de Panamá. Hacia el oriente, las playas y orillas de roca se extienden hasta Santa Marta y más allá, hasta la ciénaga Grande —un vasto humedal que resplandece como un gran espejo del cielo— y hasta las cimas de la Sierra Nevada —la cadena de montañas costeras más alta del mundo—, para llegar finalmente a las arenas de La Guajira, una península desértica donde los colombianos han sobrevivido a punta de dureza, comercio, resiliencia y pasión.

Hacia el sur, río arriba, las luces de Barranquilla relumbran como un halo distante suspendido sobre una ciudad que, desde su nacimiento, le ha dado inexplicablemente la espalda al río que le dio vida. Fundada entre 1627 y 1637, Barranquilla fue una pequeña aldea pesquera hasta que llegaron los buques mercantes en 1824, pero incluso entonces no pudo decidir si ser un puerto sobre el río o una ciudad sobre el mar. La construcción, en 1872, de una vía ferroviaria desde Barranquilla hasta Salgar, abrió el camino para una gran salida marítima hacia el mundo. Y fue así como buques transatlánticos entraron por primera vez a la desembocadura del río, luchando contra una corriente que cargaba el peso y las promesas de toda una nación. De hecho, se podría decir que el Magdalena cargaba con el territorio colombiano en sus aguas, pues en 1883, la acumulación de fango y sedimentos taponó nuevamente el estuario, haciendo innavegable la desembocadura.

En 1893, la construcción en Puerto Colombia de uno de los muelles más grandes y sofisticados del mundo en ese entonces, a veinte kilómetros costeros al occidente de Barranquilla, desvió el comercio por más de una década, pero en 1906 se le volvió a prestar atención al potencial que tenía Bocas de Ceniza, la verdadera desembocadura del río. Con el ambicioso plan de drenar el canal fluvial y construir un puerto moderno en Barranquilla, el gobierno contrató una empresa estadounidense en 1907. Luego redirigió el contrato a una empresa alemana en 1912, a un consorcio nacional en 1919 y, finalmente, en 1924, con poco o nada para mostrar, volvió a poner su dinero en manos de los estadounidenses. Puerto Colombia fue abandonado, y su magnífico muelle de hierro y concreto se fue desmoronando lentamente. En 1943, una ley impulsada por turbios intereses políticos de la época prohibió el uso de cualquiera de las instalaciones de Puerto Colombia. Al final, lo poco que quedó fue destruido por el mar.

Entretanto, la desembocadura del río fue reforzada por una larga línea de tajamares que corrían paralelos a la corriente, con la intención de encauzar el Magdalena en un canal estrecho que concentrara su fuerza, de forma que arrastrara los sedimentos hacia el mar. Desafortunadamente, estas barreras de roca, cuya construcción tomó una década de arduo y costoso trabajo, tuvieron el efecto contrario y atraparon los sedimentos en el estuario, taponándolo más que nunca. La crisis económica de 1929 suspendió la obra durante varios años, de tal forma que solo en 1936 el presidente Alfonso López Pumarejo pudo inaugurar oficialmente el nuevo canal (aunque en realidad la obra solo se completó en 1939) y la Terminal Marítima y Fluvial de Barranquilla, al cruzar la desembocadura del Magdalena a bordo de un buque militar, con un cortejo de ministros, almirantes, gobernadores y alcaldes. “Barranquilla”, declaró ese día, “será de ahora en adelante un puerto en el mar”. Tristemente, eso nunca llegó a ser más que la expresión de un deseo.

Durante un tiempo, a principios de 1936, buques cargueros y navíos de gran envergadura pudieron transitar por el río y llegar hasta la ciudad. Pero era una pelea perdida con un río nacido a miles de kilómetros al sur, en el gran Macizo Colombiano, un nudo de montañas que se iza sobre el continente y le da nacimiento no solo al Magdalena, sino también al río Putumayo, al Cauca, al Caquetá y al Patía, por no mencionar que allí nacen también las tres principales ramas de los Andes, que se despliegan por Colombia en gigantescas cordilleras que se extienden hacia el norte, para terminar en la inmensa planicie de la Costa Caribe.

En el cuerpo de Colombia el río Magdalena podría considerarse su arteria principal. Un río joven —si se lo considera desde la perspectiva de las eras geológicas—, con un sistema de drenaje que abarca un cuarto de la nación y fluye de un extremo del país al otro, atravesando una variedad asombrosamente diversa de paisajes de glaciares y volcanes de picos nevados, bosques de nubes y páramos saturados de lluvia. Alimentado por lagos e incontables arroyos montañosos, el río cae a una enorme llanura que antiguamente estaba cubierta de bosques tropicales, pantanos poblados de caimanes y corrientes habitadas por manatíes. Regados por toda la cuenca de la ribera baja hay literalmente miles de humedales resplandecientes, algunos del tamaño del cielo. De hecho, todo el Bajo Magdalena es un mundo de agua que va y viene con cada temporada, haciendo que el río desborde sus flancos y llegue así a besar tierras que pueden estar a ochenta kilómetros de distancia, mientras que su estuario se expande para abarcar y definir —tanto geográfica como hidrológicamente, por no decir también económica y culturalmente— a toda la costa colombiana.

Los intentos que durante años se han hecho para transformar Bocas de Ceniza en un puerto industrial se han concentrado en reconfigurar la desembocadura e invariablemente han terminado siendo obras quijotescas que desafían a la naturaleza y recuerdan los fútiles intentos del rey Canuto por mantener a raya las olas del océano. Todos los años el río Magdalena lleva, a pesar de su sinuoso vagabundeo, alrededor de 250 millones de toneladas de fango al mar; es como si se vertieran en el delta mil ochocientos camiones llenos de sedimentos al día. A pesar de haber hecho sus mejores esfuerzos, los ingenieros nunca pudieron cumplir su cometido. El nombre de las empresas encargadas de domar el río mediante la construcción de tajamares y drenando el canal fue cambiando cada década, pero ninguna sería capaz de lograr lo imposible. El río se llenó de sedimentos y se estancó en 1942 y 1945, y de nuevo en 1958 y 1963. Millones de dólares se han invertido, y seguramente se seguirán invirtiendo, en nuevos y, quizás, mejores intentos de industrializar la desembocadura del río. Pero al final, el Magdalena seguirá llevándolo todo al mar, fundiendo el cuerpo de Colombia, como canta Shakira, como el de un amante con las aguas del mundo.

Desde el poblado ribereño de Las Flores, una vieja aldea de pescadores que hoy en día se encuentra sitiada por los barrios periféricos de Barranquilla, un ferrocarril de vía estrecha corre hacia el norte, a lo largo del Magdalena, pasando junto a astilleros modestos y talleres humildes, restaurantes y muelles, barcazas oxidadas encadenadas a la orilla. Llega a la costa, donde las amplias playas en forma de medialuna están cubiertas de desechos plásticos y algas marinas, y sigue por encima de los primeros tajamares construidos en la década de 1920, una estrecha escollera hecha de piedras desiguales que se prolonga por varios kilómetros dentro del mar. Las bases de roca siguen siendo sólidas, pero la vía férrea, torcida y deteriorada, remendada por tramos con tablas de madera en lugar del hierro original, evidentemente ha visto mejores épocas.

Los trencitos de vagones sin paredes que se atreven a surcarla, mientras sus motores rugen y tosen nubes de humo, con frecuencia se descarrilan y esto suscita una oleada de emoción, mientras los pasajeros se bajan y pequeños grupos de jóvenes se acercan para volver a encaramar las carcazas a los rieles. Cuando dos de estos trencitos se encuentran, yendo en direcciones opuestas por el carril solitario, los pasajeros se pasan de uno al otro con eficiencia cortés y silenciosa, a menos, claro, que en uno de los trencitos haya un radio o una vieja grabadora sonando; entonces todos se olvidan de todo, mientras la gente se mezcla e invariablemente alguien empieza a bailar. Si lo que suena son vallenatos, esos cantos del alma acompañados del gemido quejumbroso del acordeón, la demora suele tomar apenas un momento. Pero si la música que se oye es cumbia, alegre y seductora, y las mujeres comienzan a ondear sus largas faldas alrededor de los talones, entonces no queda de otra que aceptar el nuevo rumbo que ha tomado el día y cambiar de planes.

Bocas de Ceniza es un destino turístico bastante popular, sobre todo entre familias y estudiantes locales. Los rieles llegan casi hasta la mitad de la escollera, una angosta rotonda donde, bajo la mirada protectora de una Virgen blanca puesta sobre una columna de cemento, todo el mundo se baja a caminar. Niños pequeños, impecablemente vestidos, vagan como mariposas por todas partes. Niñas adolescentes de bluyines apretados y tops llenos de pedrería desafían la gravedad al aventurarse en tacones un poco más allá, caminando delicadamente en puntas de pie sobre rocas y viejos vestigios de carrilera. Las mujeres mayores buscan en vano rincones de sombra, para contentarse al final con un raspado, un cono de hielo rallado empapado en jarabes de distintos sabores.

La escollera está rodeada, a ambos lados, de pequeñas chozas de madera, hogar de hombres y mujeres que viven en las rocas, pescando de noche y durmiendo de día. Al calor del sol, se siente su ausencia; el espacio se siente baldío y abandonado. La escollera de piedra no llega a tener más de diez metros de ancho en ningún tramo. A un lado está el mar, de agua oscura y turbia, y pequeñas olas que chocan contra las rocas y salpican la tierra. Al otro lado corre el Magdalena, marrón por el fango, demasiado tóxico como para ser potable, contaminado por desechos industriales y humanos que le llegan desde todos los pueblos y ciudades de una cuenca que alberga a cuarenta millones de colombianos. Los pescadores usan el río para lavar la ropa y bañarse en él, pero ni el más valiente entre ellos se atreve a beber de sus aguas. Algunos, atormentados por el recuerdo de días oscuros, cuando veían cadáveres flotando en un río que se había convertido en el cementerio de la nación, se niegan incluso a comer de la pesca.

La suya parece una existencia precaria, apostada al borde de un estrecho malecón, viviendo en chozas armadas con viejas tablas de madera que el sol ha blanqueado y tornado grisáceas, y expuesta a que una ola acabe con su vida cualquier día. Sin embargo, como si quisieran desafiar el destino a conciencia, rechazando cualquier gesto de lástima, todas las personas que viven allí han pintado sus casas poéticamente, con sencillas declaraciones de fe y satisfacción con la vida, cada una firmada por su autor. “Yo vivo feliz en Bocas de Ceniza”, afirma Wilfrido de Ávila Barrios. “Con lo que he ganado pescando he logrado criar a mis hijos y mantener a mi familia y por eso no me quiero ir nunca de acá. Es lo que quiero yo y lo que quiere mi familia”. Una tabla que cuelga de la fachada de la casa de Gilberto Hernández dice: “Lo que me gusta de este lugar es la paz que sólo se respira aquí, los pescados y el sonido de las olas al romper sobre las rocas”. En otra fachada, propiedad de un apuesto joven de veinte años, soltero y sin interés alguno por casarse, dice: “Acá vive Beethoven. Acá se respira paz, amor y tranquilidad”.

Solo cuando la luz se desvanece, y el alegre y acalorado grupo de turistas se retira en los vagones del trencito que los regresa a la ciudad, vuelve a cobrar vida esta pequeña comunidad de pescadores. Los hombres y mujeres salen, entonces, de sus casas y se reúnen alrededor de fogatas, tomando tinto en pocillos pequeños, alistándose para la noche. Solo trabajan en la oscuridad, en la punta del tajamar, donde sopla un viento feroz que viene del norte. Pescan con cometas hechas con pedazos de plástico y pequeños trozos de madera, que se levantan en el viento llevando sus cordeles cargados con una docena de anzuelos y varias botellas plásticas que flotan adentrándose en el mar. A la luz del resplandor de las linternas que se ponen en la cabeza, se encaraman a las rocas para vigilar sus cordeles, mientras las olas los salpican al chocar contra las piedras, esparciendo chorros de agua salina por todo el malecón. De perfil en el cielo nocturno, su silueta parece casi heroica: desafiante, independiente e incontestablemente libre.

Ese es el verdadero espíritu del lugar, su razón de ser. Entre los más respetados y venerados de los pescadores está el veterano Andrés de la Ossa. Es un hombre delgado con un rostro suave y las manos ásperas de quien ha trabajado toda la vida pescando en el mar. Nacido en Cartagena, Andrés llegó a Bocas de Ceniza en 1962. La escollera ha sido su hogar por más de cincuenta años, un lapso que corresponde a la duración del conflicto interno que ha atormentado a Colombia. En un país asolado por la barbarie, el tajamar siempre ha estado a salvo de la violencia. “Acá no pasa nada”, explica, sacando el cordel para volver a poner carnada en sus anzuelos. “Tenemos una vida normal, la gente viene y habla con uno y se da cuenta de que todo sigue igual a como ha estado siempre. Hay épocas en que la pesca es buena y otras en las que no tanto. Pero el agua está siempre ahí y siempre habrá peces en el mar”.

Al preguntarle sobre el Magdalena, al otro lado del tajamar, él habla del río como si fuera otro mundo, uno de oscuridad y discordia. Las redes se enredan en las piedras del lado del río. El agua no se puede beber. Quienes viven en el tajamar tienen que traer agua potable de la ciudad. Justo el domingo anterior, en el día del Señor, Andrés sacó dos cadáveres del río, un hombre y una mujer envueltos en un tapete. En el peor período de la violencia, dice, el flujo de cuerpos era constante. La mayoría venían decapitados, pero a veces se podía identificar a los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) por sus botas de caucho, las mismas que él solía ponerse de niño para trabajar en la huerta que había en la casa de su tío.

Al día siguiente amanecí en un catre de madera en la casa de un hombre a quien recién había conocido. Su generosidad y amabilidad, rasgos comunes en colombianos que aparentemente tienen poco para compartir, no dejaban de asombrarme. Mientras escuchaba las olas chocando contra las rocas a un lado de la cabaña, y al otro, el reflujo tranquilo de un río tan contaminado que no se puede beber de él, pensaba en cómo tanta gente alrededor del mundo da por hecho la existencia del agua, contaminando ríos y lagos, y olvidando que el agua potable es uno de los bienes más escasos y preciados del mundo. Si toda el agua del mundo se vertiera en un recipiente equivalente a un galón, lo que podríamos beber apenas llenaría una cucharita.

Gastamos miles de millones de dólares en enviar sondas al espacio en busca de rastros de agua en Marte, o de hielo en las lunas de Júpiter, y al mismo tiempo despilfarramos la riqueza de las naciones en plantas industriales que ponen en riesgo el suministro de agua potable en nuestro planeta azul. En la fe cristiana, el agua es símbolo de pureza espiritual al bautizar a nuestros hijos con agua bendita, trazando la forma de la cruz sobre sus frentes, o sumergiéndolos en fuentes sagradas, de las que salen dotados de gracia y con la promesa de la salvación divina. Y aun cuando bendecimos a nuestros hijos con esa preciosa sustancia extraída de cuerpos vivos de agua, no nos importa contaminar esos mismos ríos con nuestros desechos, a una escala y de una forma que solo podrían calificarse de vergonzosas.

Vivimos en un mundo de agua. Dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno, multiplicados por el milagro de la física y la química, se vuelven nubes, ríos, lluvia. Una gota de agua se desliza por la palma de la mano, protegida por la tensión superficial, una barrera de átomos de oxígeno. Al caer al suelo, cambia de forma y se ajusta a aquello que toca, aunque en realidad se adhiere y se une solo a sí misma. Solo las singulares propiedades físicas del agua permiten que las lágrimas rueden por la piel, que se formen gotas de sudor en la nuca y que la sangre fluya por el cuerpo. El aliento se condensa, suave como la niebla. El agua lluvia corre por las hendiduras del suelo, formando riachuelos. Los arroyos desaparecen. Los ríos de hielo se endurecen y fluyen.

El agua es capaz de cambiar de estado, y volverse gaseosa, sólida o líquida, pero su núcleo no puede ser creado ni destruido. El grado de humedad del planeta no cambia con el tiempo. El agua que sació la sed de los dinosaurios es la misma que corre hoy en día al mar, el mismo fluido que ha nutrido toda vida orgánica desde el alba de la creación. El sudor de tu frente, la orina de tu vejiga, la sangre misma de tus venas caerá tarde o temprano al suelo, para hacer parte del ciclo hidrológico, el interminable e infinito proceso de evaporación, condensación y precipitación que hace posible toda existencia biológica. El agua no tiene principio ni fin. Al meter la mano en un río estamos retornando a nuestro punto de origen, atravesamos eones y rozamos el instante primordial, inconcebiblemente lejano en el tiempo, en que los cuerpos celestes, quizás en forma de cometas congelados, entraron en colisión con la Tierra y trajeron el elixir de la vida a un planeta yermo y solitario, que giraba en el vacío terciopelo del espacio.

En la mañana, la pequeña comunidad del tajamar revela otra de sus variadas facetas: todos los pescadores también son, sin excepción, comerciantes, amos de su propio destino, lo cual refleja ese espíritu emprendedor que permite que millones de colombianos sobrevivan, e incluso prosperen, en circunstancias económicas que harían que un pueblo con menos ánimos perdiera toda esperanza. No es casualidad que a Colombia a veces la describan como “la tienda de la esquina”. Los pescadores de Bocas de Ceniza siempre han vivido en la incertidumbre; sus fortunas, al vaivén de los azares que traen el día y la noche. Algunos regresan con cestas llenas de pescado, de sábalo plateado, de corvina, de róbalo, de lisa y burel, y con una sonrisa se dirigen a los mercados de Barranquilla. Otros, habiendo trabajado las mismas aguas, vuelven a su casa sin nada que mostrar tras horas de paciente labor. Una noche de mala suerte, o dos, pueden pasar inadvertidas, pero si al cabo de días los resultados siguen siendo igual de desafortunados, invariablemente se alude a seres místicos como El Mohán, amo de los peces y amante de las aguas, que desde su palacio subacuático de oro castiga a los pescadores que violan a la madre naturaleza.

La única persona que nunca falla en sacar pescado vive sola en la que alguna vez fue la casa de los que operaban el muelle de Puerto Colombia, una estructura en ruinas decorada con grafitis de ángeles volando y una sirena rubia, cuya cola exhibe todos los colores del arcoíris. Se dice que es un hombre “marcado” y los otros pescadores dicen que su continuo éxito es la forma en que Dios lo recompensa por los males que ha vivido. Una joven estaba explicándome esto, cuando un gigantesco buque mercantil apareció a lo lejos, deslizándose silenciosamente río abajo, justo al otro lado del tajamar, empequeñeciendo con su tamaño las chozas de madera, lo que queda de la casa de los operadores y la Virgen en su columna. Estábamos frente a una clara imagen de lo que significan la industria y el comercio para este país: una nave transatlántica que salía por la desembocadura del río Magdalena, ondeando la bandera de otra nación, y llevándose la riqueza de Colombia hacia el mundo, al igual que lo han hecho millones de barcos extranjeros durante quinientos años, desde el primer momento en que llegaron los españoles y se abrieron camino por las misteriosas costas del Caribe.

Bajo el comando de la Corona española, Rodrigo de Bastidas llegó a las costas de América del Sur en 1501. Navegando hacia el oeste desde La Guajira, con los ojos clavados en los picos nevados que se alzaban más alto que cualquier otro en el mundo conocido, encontró a los taironas, la civilización más sofisticada con la que se habían topado los españoles hasta ese momento. Deslumbrado por su trabajo en oro, uno de los más bellos jamás producidos en América, estableció una serie de puestos de comercio y luego avanzó en sus exploraciones por el norte del continente. El primero de abril llegó a un río de tal poder, furia y violencia, que lograba descargar grandes cantidades de agua dulce, marrón y llena de sedimentos, varios kilómetros mar adentro. Bastidas describió ese estuario como bocas de ceniza, bautizando a la vez al río con el nombre de Río Grande de la Magdalena, en honor de la santa María Magdalena, cuya conversión se celebraba precisamente el día en que descubrió el río. En su bitácora de viaje anotó que el río era “en efecto, muy grande”.

Ya existían, por supuesto, otros nombres para el río: Yuma, Guaca-Hayo, Karakalí, Kariguaña y otros que, al igual que estos, aludían a la grandeza de las culturas y los caciques que vivían a lo largo de su ribera, en tierras que permanecieron por el momento fuera del alcance de los españoles. La atención de estos se concentró en consolidar su posición en Santa Marta y pacificar a los taironas, que fue, concretamente hablando, el primer acto de la conquista española. En una guerra tan cruel y salvaje como aquellas que adelantarían luego en México o el distante Perú, los invasores incendiaron cultivos y casas, destruyeron templos y santuarios, quemaron o rompieron objetos sagrados. Los cautivos eran crucificados, o se les dejaba morir de hambre colgándolos de garfios que insertaban entre sus costillas. Se arrestaron sacerdotes para descuartizarlos y sus cabezas fueron puestas en jaulas para que se pudrieran. En obscenos espectáculos públicos, los frailes españoles, o “los sotana negra”, como los llamaban los taironas, usaban perros rabiosos para desmembrar a los acusados de practicar sexo como lo habían hecho siempre los nativos: al aire libre y a plena luz del día, pues creían que los niños engendrados en la oscuridad corrían el riesgo de nacer ciegos. Los taironas que lograron escapar a esa forma de muerte huyeron hacia la costa, retirándose a la altura de los bosques y los valles ocultos de la Sierra Nevada de Santa Marta, una fortaleza natural que llegó a ser conocida por ellos como el Corazón del Mundo. Evitando contacto sostenido con forasteros por más de trescientos años, los sobrevivientes de esta tribu y sus descendientes abrazaron la fortuna que les otorgó la salvación y transformaron su civilización en una cultura devota de la paz.

Al día de hoy los pueblos de la Sierra Nevada —los koguis, los wiwas y los arahuacos— siguen siendo fieles a sus antiguas leyes, los mandatos ecológicos y divinos de la Gran Madre, la Madre Creadora, y siguen siendo guiados e inspirados por una hermandad sagrada conocida como “los mamos”. En su interpretación del cosmos, los seres humanos son esenciales, pues la Madre Creadora solo puede manifestarse a través del corazón de los seres humanos y de su imaginación. Para la gente de la Sierra Nevada, los humanos no son el problema, sino la solución. Ellos se denominan a sí mismos como los Hermanos Mayores. Nosotros, que amenazamos la Tierra debido a nuestra ignorancia de la ley sagrada, somos los Hermanos Menores. Ellos creen, y así lo afirman explícitamente, que son los guardianes del mundo, que sus oraciones y sus rituales literalmente mantienen el equilibrio ecológico del universo. Por generaciones han contemplado horrorizados cómo los extranjeros profanan a la Madre Creadora, deforestando los bosques, que son la piel y el tejido de su cuerpo, y envenenando los ríos, las venas y arterias que le dan vida.

Aunque la desembocadura del Magdalena está mucho más allá de la Línea Negra, con la que marcan la frontera de su territorio tradicional, la gente de la Sierra Nevada se siente responsable por el río, pues reconocen que todas las cosas están conectadas. Cuando sienten que es necesario y espiritualmente beneficioso, se embarcan en peregrinaciones a Bocas de Ceniza para hacer ofrendas, rituales de pagamentos y oraciones. Como me explicó un amigo arahuaco, Jaison Pérez Villafaña, cuando bajé con él y un grupo de veinte hombres y mujeres de la montaña al mar: “Nosotros no llamamos a la Sierra Nevada el Corazón del Mundo porque sea un capricho nuestro, sino porque los ríos que bajan de las montañas se unen con los demás ríos para refrescar el mar. Cada animal que hay en el bosque, en la montaña, en la tierra, existe en parte gracias al mar. Todo se nutre de todo y ese equilibrio es el que conocemos y respetamos. Todo es parte de un balance perfecto. El aire se vuelve viento, el viento se condensa en nubes, la lluvia cae de las nubes y fluye por la tierra a través de los ríos hacia el mar, donde vuelve a ascender en las alas del viento”.

El hielo se forma para enfriar el mar, pues si no entrara agua dulce, el océano se volvería demasiado caliente. Por otro lado, si el mar se vuelve demasiado frío, dice Jaison, no podrá brindar la energía necesaria para darle luz y vida al mundo. Cuando un río se encuentra con el mar, sus energías se juntan, así como la coca, las hojas sagradas del hayo, se mezclan en el poporo —recipiente hecho de calabaza de la montaña— con la cal, derivada de conchas sacadas del mar. Los ríos son como la gente: cuando están jóvenes, requieren atención; cuando crecen y se juntan con otras corrientes, deben aprender a socializar y llevarse bien; y cuanto más fuertes se hacen, más deben trabajar por el bien de la comunidad, dando parte de su agua, pero no toda. Al envejecer, cuando llegan a sus últimos años al entrar en los océanos del mundo, buscan el modo de retornar a la Madre Creadora, pues el mar es el útero de todo origen. “Sabemos”, concluye Jaison, “mucho más que nuestros Hermanos Menores sobre la vida. Nunca destruiríamos un río, pues al hacerlo nos destruiríamos a nosotros mismos”.

Los arahuacos no distinguen entre el agua que está en nuestro cuerpo y el agua que existe fuera de él. “La sangre que fluye en nuestras venas”, me dijo alguna vez una joven mujer, “no es distinta del agua que fluye a través de las arterias de la vida, los ríos de la Tierra”. Ellos ven una relación directa entre la orina, la sangre, la saliva y las lágrimas, por un lado, y el agua del río, los lagos, el páramo y los manantiales. E, indudablemente, están en lo cierto. Los seres humanos nos formamos en el agua, envueltos en el cómodo capullo del vientre de nuestra madre. Cuando somos bebés, nuestros cuerpos son casi exclusivamente líquidos. Incluso como adultos, apenas un tercio de nuestro ser es sólido. Si se comprimieran nuestros huesos, nuestros ligamentos, músculos y tendones, y se extrajeran las plaquetas y las células de nuestra sangre, se vería que el resto de nosotros, casi dos tercios de nuestro peso, una vez limpiado y enjuagado, fluiría suavemente como las aguas de un río al mar.

De Jaison aprendí, para mi asombro, que los mamos arahuacos solían hacer peregrinaciones no solo a la desembocadura del río Magdalena, sino a su fuente misma. Viajaban kilómetros y kilómetros río arriba, haciendo ceremonias y ofrendas, cantándole al agua, evaluando su salud y bienestar a lo largo de todo el curso. Esa era su manera no solo de cuidar al río, sino de medir qué tan bien habían cumplido con su labor de guardianes cósmicos de la Tierra otras comunidades indígenas. Los ríos, sostienen los arahuacos, son un reflejo directo del estado espiritual de la gente, un indicador infalible del grado de conciencia que posee una comunidad. En otras palabras, los ríos son el alma de la tierra por la que corren.

Cuando los mamos se dirigían a la fuente del Magdalena, viajando durante muchas semanas y meses, lo primero que hacían al llegar a cualquier asentamiento era ofrecer plegarias al río, sondeando el estado en el que se encontraba, al cantar canciones en su honor. Así, según los mamos, para que Colombia pueda liberarse de la violencia que la aflige y limpiar y liberar su alma, también debe devolverle la vida y la pureza a un sufrido río que le ha dado mucho al país. Cuando compartí con Jaison mis planes de dirigirme a la fuente del Magdalena, él solo dijo: “Para limpiarnos nosotros, debemos limpiar el río; para limpiar el río, debemos limpiarnos nosotros”.

Cuando partí de Bocas de Ceniza en dirección al sur, al Cauca, a la primera etapa de un viaje intermitente por todo el Magdalena, la sabiduría de los mamos permaneció conmigo, como siempre lo hace. Cualquiera que sea el peso que uno quiera darles a sus palabras, cualquiera que sea la manera de reconocer, celebrar o, incluso, rechazar sus invaluables contribuciones al patrimonio de la nación, una cosa es cierta e indiscutible: infundirle al agua el sentido sagrado que ellos le dan no es algo contrario a la ciencia, sino, más bien, un reconocimiento de la complejidad y maravilla de los sistemas ecológicos y biológicos que solo la ciencia ha sabido iluminar.

Comparte tu opinión

Buscar en Blogs

Blogueros notables

Mas votados

Todos los Blogueros

- CastroOpina

Por @castroopina

- Los que sobran

Por @Cielo _Rusinque

- Coma Cuento: cocina sin enredos

Por @ComíCuento

- Tenis al revés

Por @JuanDiegoR

- A calzón quitao

Por A calzón Quitao

- La Guía Astral

Por ACA

- Lloronas de abril

- El Peatón

Por Albeiro Guiral

- Unidad Investigativa

Por Alberto Donadio

- Detrás de Interbolsa

Por Alberto Donadio

- Alejandro Pinto

Por Alejandro Pinto

- Cura de reposo

- ¿Se lo explico con plastilina?

Por alter eddie

- Un Blog para colorear

Por Alvaro J Tirado

- Voces por el Ambiente

- Catrecillo

- Relaciona2

Por ANDREA VILLATE

- Zona Mixta

- Bike The Way

Por Andrés Núñez

- Ventiundedos

- El invitado

Por antojarcu

- Ese extraño oficio llamado Diplomacia

- La tortuga y el patonejo

Por Baba

- Bajolamanga.co

Por Bajolamanga

- 300 GOTAS

Por Bastián Baena

- Con-versaciones

Por Bat&Man

- Corazón de mango

- Mi Opinión

Por Ben Bustillo

- Bernardo Congote

Por Bernardo Congote

- El Hilo de Ariadna

- El Río

Por Blog El Río

- Un Punto de Cruz

Por buscobeca.com

- Mirabilia

- Cara o Sello

Por Caraoselloblog

- Dirección única

- Media & Marketing

Por Carlos Castillo

- Hundiendo teclas

- Colegio de Estudios Superiores de Administración

Por CESA

- La Sinfonía del Pedal

- Follamos, luego existimos

- Colirio

Por colirio

- Colombia de una

Por colombiadeuna

- El Mal Economista

Por columnistas eme

- Palabra Maestra

- Olas y Ecos

Por dafevid

- Mercadeando

- Filosofía y coyuntura

- En contra

Por Daniel Ferreira

- Claudia Palacio

- De Sexo Hablemos

Por desexohablemos

- De ti habla la historia

- Plétora

- Las palabras y las cosas

Por Diego Aretz

- Yo veo

- Tejiendo Naufragios

Por Diego Niño

- Líneas de arena

- Desde la Academia

Por Economia

- Destellos de un mundo en mutación

- It was born in England

Por Eduardo Ustáriz

- Cuestión digital

Por Edwin Bohórquez

- El Mal Economista

- El MERIDIANO 82

Por El meridiano 82

- ESTADO DE COMA

Por Eliana Samacá

- El Magazín

Por elmagazin

- La vaca esférica

Por eltrinador

- El Mal Economista

Por EME

- Otro mundo es posible

Por Enrique Patiño

- Actualidad

- Gramófono cultural

- Tolima-Tolimán

Por FabiolaH

- La agenda del CFO

Por Felipe Jánica

- Dos o tres cosas que sé de cine

Por fgonzalezse

- República de colores

- Más que fotos

Por Gabriel Aponte

- La Franja De Gaso

Por Gaso

- cafeliterario.co

- Embrollo del Desarrollo

Por Gudynas Eduardo

- Hernán González R

- Calicanto

- Humedales Bogotá

Por humedalesbogota

- Ecuaciones de opinión

- Internet pa’l diario

- El bosque es vida- IRI Colombia

Por IRI Colombia

- Meditaciones Absurdas

- Deporte en letras

Por Iván Gutiérrez

- Pazifico, cultura y más

- Conversar, Sentir y Pensar…. Desde el SUR

- Parsimonia

Por Jarne

- Ciudad Sostenible

Por Jen Valentino

- Más allá de la medicina

Por jgorthos

- George o nomics

Por Jorge Borrero

- La droga, ¿y Colombia?

Por Jorge Colombo*

- Hypomnémata

- Si yo fuera

- Utopeando │@soyjuanctorres

- Minería sin escape

- Políticamente insurrecto

- Cosmopolita

- Inevitable

- En segunda fila

- Actualidad

- AdverGlitch

- Sobrevivir a la Edad Media

- A la Palestra

- Ready player number two

Por JuanDLink

- lado oculto radio

Por ladoocultoradio

- La revolución personal

- Las Ciencias Sociales Hoy

- Ciencia para el buen vivir

- Liarte: diálogo sobre arte

- Una habitación digital propia

- Los perdidos

Por losperdidos

- En jaque

- Reencuadres

Por Manuel J Bolívar

- Putamente libre – Feminismo Artesanal

Por Mar Candela

- LA CASA ENCENDIDA

- Psicoterapia y otras Posibilidades

Por María Clara Ruiz

- Política

Por Maria MesaR

- Bienestar en tiempos de drones

Por Maria Pasión

- Desde el fogón

Por Maritornes

- Consideraciones políticas

Por Maylor Caicedo

- Ella es la Historia

Por Milanas Baena

- Mongabay Latam

Por Mongabay Latam

- Ojo de pez

Por Mónica Diago

- Nadimcomics

Por nadimcomics

- NTT DATA: Tendencias disruptivas y nuevos modelos

- Con los pies en la tierra

- Tributos y Atributos

Por OSWALDO PEÑA

- El telescopio

Por Pablo de Narváez

- PauLab Laboratorio Digital / Un clic hace la diferencia

- El Último Verso

Por pavelstev

- Lloviendo y haciendo sol

Por Pilar Posada S.

- Esto mejora, pero no cambia

- El poder de la tecnología: Cómo nos cambia

Por Rafa Orduz

- La conspiración del olvido

- Don Ramón, psicología laboral

Por ramon_chaux

- Coyuntura Política

- Corazón de Pantaleón

Por ricardobada

- Reflexiones

Por RicardoGarcia

- DELOGA BRUSTO

- Apuntes de Ciencia

Por Santiago Franco

- La Acción Política de Educarse

Por Santiago Muñoz

- La Perla

Por Sebastián Gómez

- Óscar Sevillano

Por Sevillano

- Solteras DeBotas

Por Solteras DeBotas

- La cuestión animal

Por Steven Navarrete

- Tareas no hechas

Por tareasnohechas

- Tíbet de Suramérica

- El Cuento

- Blog de notas

Por Vicente Pérez

- El Blog del Cerebro

- Derecho para todos

- Conspirando por un mundo mejor

Blogueros de la Semana

Los editores de los blogs son los únicos responsables por las opiniones, contenidos, y en general por todas las entradas de información que deposite en el mismo. Elespectador.com no se hará responsable de ninguna acción legal producto de un mal uso de los espacios ofrecidos. Si considera que el editor de un blog está poniendo un contenido que represente un abuso, contáctenos.