Bertrand Russell se sorprendía de que los seres humanos tuviéramos un conocimiento tan vasto y preciso sobre el mundo exterior y, sin embargo, nuestro universo interior permaneciera envuelto en el más completo misterio. El humor, la religiosidad, el sentido de justicia o los juicios estéticos y morales son, sin duda, universales humanos. Pero ¿Qué entendemos…

Un escrito de Juan Diego Vélez sobre el libro El arte al desnudo

Bertrand Russell se sorprendía de que los seres humanos tuviéramos un conocimiento tan vasto y preciso sobre el mundo exterior y, sin embargo, nuestro universo interior permaneciera envuelto en el más completo misterio. El humor, la religiosidad, el sentido de justicia o los juicios estéticos y morales son, sin duda, universales humanos. Pero ¿Qué entendemos por arte? ¿qué es en esencia el humor? ¿Existe una moral innata que nos oriente, o son nuestros juicios el resultado de circunstancias históricas y construcciones sociales, como sostienen los pensadores posmodernos?

El arte al desnudo es un intento valiente y valioso de iluminar una de las preguntas más esquivas de la filosofía: ¿a qué llamamos realmente arte? ¿En qué momento una creación humana alcanza este estatus? ¿Existen criterios objetivos para evaluar el valor de una obra, o todo juicio se reduce, en últimas, a acuerdos sociales, símbolos de poder, formas de entretenimiento o mecanismos para ganar prestigio? Y aún más: ¿hay en estas prácticas un trasfondo adaptativo, ligado a nuestra evolución, o son un instinto fruto de una coevolución biológica?

Los tres primeros capítulos del libro constituyen, en mi opinión, el corazón del texto. En ellos, Ana aborda estas preguntas desde perspectivas muy diversas, logrando un compendio extraordinariamente rico en ideas. Los enfoques van desde la reflexión filosófica de pensadores del siglo XIX hasta las propuestas de autores contemporáneos como Gombrich, Popper, Pinker, Joshua Bach y otros filósofos, historiadores del arte y críticos actuales.

Pero el texto no se limita a exponer los distintos puntos de vista de estos autores, sino que avanza una tesis original: aquello que llamamos arte es, en muchas ocasiones, el resultado de la perfección de una técnica, de una artesanía, de un objeto o de cualquier labor o acción ejercida con maestría. De ahí que el arte pueda desplegarse en formas tan diversas como la pintura, la escultura, la música, la literatura, el cine o incluso las matemáticas. La autora no se aferra a una sola idea ni pretende defender su punto de vista de manera exclusiva. La discusión se plantea más bien como una serie de sugerencias, acompañadas de la advertencia de que, en cuestiones tan espinosas como estas, cualquier intento de encerrar en una fórmula única un concepto tan escurridizo termina, casi de inmediato, revelando una nueva pieza del rompecabezas que no encaja en el armazón teórico.

En defensa de esta tesis, la autora recorre la historia del arte, desde las primeras expresiones rupestres hasta el Renacimiento y la contemporaneidad. Leonardo da Vinci, con La Gioconda, perfeccionó el retrato psicológico gracias a la sutileza del sfumato. En el Barroco, Diego Velázquez alcanzó la cima del naturalismo y de la representación cortesana con Las Meninas. Caravaggio, en Judith decapitando a Holofernes, llevó el tenebrismo a su máxima intensidad. Con Los nenúfares, Claude Monet perfeccionó la captura de la luz, transformando la superficie del agua en un campo de vibraciones cromáticas que abriría el camino hacia la abstracción moderna.

Judith decapitando a Holofernes

La ausencia de figuras humanas o animales, propia del arte islámico, impulsó a sus artesanos a llevar la geometría a un grado de sofisticación sin precedentes: teselaciones con traslaciones, rotaciones y reflexiones. La Alhambra no es solo una obra maestra de la arquitectura, sino también una obra de arte matemática. Sus muros y mosaicos albergan ejemplos de casi todos los grupos de simetría del plano conocidos por la cristalografía, convertidos en patrones geométricos que se repiten hasta el infinito.

Lo mismo podría decirse de la música de Palestrina, que representa el cenit de la polifonía como técnica musical, un arte en el que cada voz se entrelaza con las demás hasta formar un tejido sonoro de pureza y equilibrio insuperables. O de la obra de Bach, la culminación de un periodo que llevó la armonía, el contrapunto y otras técnicas musicales a una perfección casi inhumana, donde la matemática de las formas y la expresividad espiritual alcanzan una síntesis irrepetible.

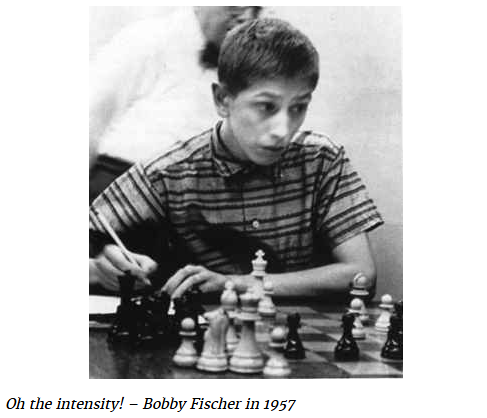

Y puede haber arte en un juego, como el ajedrez: en la célebre Partida del Siglo, en la que el niño prodigio Bobby Fischer, con tan solo trece años, doblegó al Gran Maestro Donald Byrne tras ofrecer en sacrificio a su dama, en la jugada diecisiete. Lo que a primera vista parecía un desatino infantil se reveló luego como una combinación deslumbrante, tejida con la precisión de un artista consumado.

Pero, como bien señala Ana Cristina, difícilmente podríamos incluir en esa misma lista otras obras, como el célebre orinal de Marcel Duchamp o la provocadora Merda d’artista de Piero Manzoni, que llegó a venderse por 275.000 euros. Con ironía, ella observa que quien la compró debió pensar que aquella obra no podía ser “pura mierda”.

Pocos gestos han sido tan incendiarios como aquel de Duchamp en 1917, cuando presentó un orinal bajo el título de Fountain. No fue el objeto lo que lo hizo memorable —un orinal carece de toda pretensión estética—, sino la osadía de interpelar a los guardianes del gusto y cuestionar su poder para decidir qué merece llamarse arte. Algo semejante ocurre con Manzoni, que envasó su propio excremento en noventa latas y las vendió al precio del oro. En ellas no hay belleza ni maestría técnica, sino una burla corrosiva: el mercado convertido en caricatura de sí mismo, el lujo reducido a la paradoja de un desecho. Como se señala en el texto, tanto Duchamp como Manzoni no aspiraron a conmovernos con la contemplación, sino a sacudirnos con el desafío: recordarnos que, en la sociedad de consumo, el valor del arte no descansa en lo que es, sino en lo que estamos dispuestos a creer que significa.

Por supuesto que la discusión acerca de si estas dos piezas representan o no una obra de arte se reduce, en buena medida, a una cuestión semántica. La autora, en mi opinión, se limita a señalar una salida a la aparente paradoja que pretende desafiar su tesis principal: el arte no debe confundirse con un manifiesto, como en el caso de Duchamp, o con una sátira, como en el de Manzoni, porque es indudable que lo que se considera arte está siempre atravesado por estructuras jerárquicas: instituciones, críticos, museos, coleccionistas y mercados que ejercen una autoridad simbólica capaz de conferir valor a lo que, fuera de ese contexto, carecería de él. En última instancia, lo que ocurre no es tanto una valoración estética cuanto una confusión: se toma por “valor artístico” lo que en realidad no es más que prestigio social, el aura de distinción que acarrea poseer lo que pocos pueden tener.

Otra tesis que se menciona en el texto me resulta particularmente fascinante: la propuesta del filósofo Joshua Bach, según la cual el propósito del arte es capturar estados de conciencia. El arte no sería, entonces, un mero adorno de la vida ni una actividad destinada exclusivamente a entretener o a provocar, sino un medio para fijar, traducir y comunicar experiencias subjetivas que, de otro modo, se desvanecerían en la interioridad del individuo. Desde esta perspectiva, no es casualidad que el sentimiento religioso y el artístico hayan marchado históricamente de la mano: ambos buscan dar forma a lo inefable, atrapar lo invisible y hacer visible lo que ocurre en los estratos más profundos de la mente y del espíritu.

Así, la música sacra de Palestrina se entiende como un intento de encarnar la pureza espiritual de la polifonía; los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, como la plasmación monumental de la grandeza divina y del drama humano; y las pasiones de Bach, como la expresión máxima de un estado de devoción en el que la complejidad armónica y el fervor religioso se funden en un mismo lenguaje. En todos estos casos, lo que se perpetúa no es solo una obra, sino un estado de conciencia que, gracias al arte, puede ser compartido y revivido siglos después.

En la película American Beauty (1999), hay una escena que se ha vuelto emblemática: el joven Ricky Fitts graba, con su vieja filmadora casera, los movimientos erráticos de una bolsa plástica que el viento arrastra y hace danzar en el patio de una casa. A simple vista, se trata de un gesto banal, casi ridículo; sin embargo, la cámara nos invita a percibirlo como una revelación íntima, una epifanía de belleza inesperada en lo cotidiano. La ligereza de la bolsa, que se abandona al azar de las corrientes de aire, contrasta con la pesadez de la vida del propio Ricky, un adolescente marcado por la incomprensión, la violencia y el rechazo de su padre. El vuelo frágil de aquel objeto sin valor se convierte así en un espejo del dolor, la rabia y la desesperación contenida de un joven cuya sensibilidad y orientación sexual son brutalmente negadas. La escena nos recuerda que, a veces, lo más profundo se expresa en lo más insignificante: un trozo de plástico mecido por el viento puede revelar con más fuerza que mil palabras el estado de conciencia de quien lo contempla.

Otro ejemplo de lo que menciona Joshua Bach —el arte como forma de capturar estados de conciencia— puede hallarse en Corazón de cristal (1976), una de las obras maestras de Werner Herzog. En la escena final, un grupo de hombres se reúne en una isla que no es más que un peñasco solitario en medio del mar; la música hipnótica de Popol Vuh acompaña sus movimientos mientras se embarcan en una travesía imposible, condenada desde el inicio al fracaso. Es una imagen alegórica: el fin de una época, la desaparición de los artesanos del cristal rubí, arrasados por la llegada inexorable de la revolución industrial. Pero lo que convierte a esta escena en una obra de arte no es solo su simbolismo histórico, sino la intensidad psicológica y espiritual que logra transmitir.

La pregunta por el arte nos conduce, al final, a un territorio fronterizo donde toda razón se disuelve: el enigma del mundo interior y de las qualia, esas formas puras de la experiencia subjetiva que, aun rozando lo que llamamos realidad, se escapan de cualquier intento de explicación. No se trata de un desvío esotérico ni de un arrebato místico, sino de la aceptación sobria de un límite: ese umbral donde nuestra comprensión se detiene y donde laten, indómitas, la percepción, la emoción y la conciencia misma. Quizá por eso el universo interior que evocaba Russell permanezca siempre cubierto por un velo, como si el arte no fuera más que la huella efímera de lo inefable que se agita en lo más profundo de la psiquis humana; un resplandor destinado, acaso, a “elevar la vida por encima de la tragedia”.

Juan Diego Vélez es profesor titular de la Escuela de Matemáticas, Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.

Comparte tu opinión

Buscar en Blogs

Blogueros notables

Mas votados

Todos los Blogueros

- CastroOpina

Por @castroopina

- Los que sobran

Por @Cielo _Rusinque

- Coma Cuento: cocina sin enredos

Por @ComíCuento

- Tenis al revés

Por @JuanDiegoR

- A calzón quitao

Por A calzón Quitao

- La Guía Astral

Por ACA

- Lloronas de abril

- El Peatón

Por Albeiro Guiral

- Unidad Investigativa

Por Alberto Donadio

- Detrás de Interbolsa

Por Alberto Donadio

- Alejandro Pinto

Por Alejandro Pinto

- Cura de reposo

- ¿Se lo explico con plastilina?

Por alter eddie

- Un Blog para colorear

Por Alvaro J Tirado

- Voces por el Ambiente

- Catrecillo

- Relaciona2

Por ANDREA VILLATE

- Zona Mixta

- Bike The Way

Por Andrés Núñez

- Ventiundedos

- El invitado

Por antojarcu

- Ese extraño oficio llamado Diplomacia

- La tortuga y el patonejo

Por Baba

- Bajolamanga.co

Por Bajolamanga

- 300 GOTAS

Por Bastián Baena

- Con-versaciones

Por Bat&Man

- Corazón de mango

- Mi Opinión

Por Ben Bustillo

- Bernardo Congote

Por Bernardo Congote

- El Hilo de Ariadna

- El Río

Por Blog El Río

- Un Punto de Cruz

Por buscobeca.com

- Mirabilia

- Cara o Sello

Por Caraoselloblog

- Dirección única

- Media & Marketing

Por Carlos Castillo

- Hundiendo teclas

- Colegio de Estudios Superiores de Administración

Por CESA

- La Sinfonía del Pedal

- Follamos, luego existimos

- Colirio

Por colirio

- Colombia de una

Por colombiadeuna

- El Mal Economista

Por columnistas eme

- Palabra Maestra

- Olas y Ecos

Por dafevid

- Mercadeando

- Filosofía y coyuntura

- En contra

Por Daniel Ferreira

- Claudia Palacio

- De Sexo Hablemos

Por desexohablemos

- De ti habla la historia

- Plétora

- Las palabras y las cosas

Por Diego Aretz

- Yo veo

- Tejiendo Naufragios

Por Diego Niño

- Líneas de arena

- Desde la Academia

Por Economia

- Destellos de un mundo en mutación

- It was born in England

Por Eduardo Ustáriz

- Cuestión digital

Por Edwin Bohórquez

- El Mal Economista

- El MERIDIANO 82

Por El meridiano 82

- ESTADO DE COMA

Por Eliana Samacá

- El Magazín

Por elmagazin

- La vaca esférica

Por eltrinador

- El Mal Economista

Por EME

- Otro mundo es posible

Por Enrique Patiño

- Actualidad

- Gramófono cultural

- Tolima-Tolimán

Por FabiolaH

- La agenda del CFO

Por Felipe Jánica

- Dos o tres cosas que sé de cine

Por fgonzalezse

- República de colores

- Más que fotos

Por Gabriel Aponte

- La Franja De Gaso

Por Gaso

- cafeliterario.co

- Embrollo del Desarrollo

Por Gudynas Eduardo

- Hernán González R

- Calicanto

- Humedales Bogotá

Por humedalesbogota

- Ecuaciones de opinión

- Internet pa’l diario

- El bosque es vida- IRI Colombia

Por IRI Colombia

- Meditaciones Absurdas

- Deporte en letras

Por Iván Gutiérrez

- Pazifico, cultura y más

- Conversar, Sentir y Pensar…. Desde el SUR

- Parsimonia

Por Jarne

- Ciudad Sostenible

Por Jen Valentino

- Más allá de la medicina

Por jgorthos

- George o nomics

Por Jorge Borrero

- La droga, ¿y Colombia?

Por Jorge Colombo*

- Hypomnémata

- Si yo fuera

- Utopeando │@soyjuanctorres

- Minería sin escape

- Políticamente insurrecto

- Cosmopolita

- Inevitable

- En segunda fila

- Actualidad

- AdverGlitch

- Sobrevivir a la Edad Media

- A la Palestra

- Ready player number two

Por JuanDLink

- lado oculto radio

Por ladoocultoradio

- La revolución personal

- Las Ciencias Sociales Hoy

- Ciencia para el buen vivir

- Liarte: diálogo sobre arte

- Una habitación digital propia

- Los perdidos

Por losperdidos

- En jaque

- Reencuadres

Por Manuel J Bolívar

- Putamente libre – Feminismo Artesanal

Por Mar Candela

- LA CASA ENCENDIDA

- Psicoterapia y otras Posibilidades

Por María Clara Ruiz

- Política

Por Maria MesaR

- Bienestar en tiempos de drones

Por Maria Pasión

- Desde el fogón

Por Maritornes

- Consideraciones políticas

Por Maylor Caicedo

- Ella es la Historia

Por Milanas Baena

- Mongabay Latam

Por Mongabay Latam

- Ojo de pez

Por Mónica Diago

- Nadimcomics

Por nadimcomics

- NTT DATA: Tendencias disruptivas y nuevos modelos

- Con los pies en la tierra

- Tributos y Atributos

Por OSWALDO PEÑA

- El telescopio

Por Pablo de Narváez

- PauLab Laboratorio Digital / Un clic hace la diferencia

- El Último Verso

Por pavelstev

- Lloviendo y haciendo sol

Por Pilar Posada S.

- Esto mejora, pero no cambia

- El poder de la tecnología: Cómo nos cambia

Por Rafa Orduz

- La conspiración del olvido

- Don Ramón, psicología laboral

Por ramon_chaux

- Coyuntura Política

- Corazón de Pantaleón

Por ricardobada

- Reflexiones

Por RicardoGarcia

- DELOGA BRUSTO

- Apuntes de Ciencia

Por Santiago Franco

- La Acción Política de Educarse

Por Santiago Muñoz

- La Perla

Por Sebastián Gómez

- Óscar Sevillano

Por Sevillano

- Solteras DeBotas

Por Solteras DeBotas

- La cuestión animal

Por Steven Navarrete

- Tareas no hechas

Por tareasnohechas

- Tíbet de Suramérica

- El Cuento

- Blog de notas

Por Vicente Pérez

- El Blog del Cerebro

- Derecho para todos

- Conspirando por un mundo mejor

Blogueros de la Semana

Los editores de los blogs son los únicos responsables por las opiniones, contenidos, y en general por todas las entradas de información que deposite en el mismo. Elespectador.com no se hará responsable de ninguna acción legal producto de un mal uso de los espacios ofrecidos. Si considera que el editor de un blog está poniendo un contenido que represente un abuso, contáctenos.