No es la primera vez que en estas líneas nos detenemos en el trabajo del célebre músico y escritor barbacoano Jeremías Quintero, quien nació un 16 de diciembre de 1884, hace exactamente 141 años, precisamente el día en que para el mundo católico inician las novenas de navidad. Quizá esto marcó su derrotero para toda…

Música y navidad: Jeremías Quintero, 141 años de su nacimiento

No es la primera vez que en estas líneas nos detenemos en el trabajo del célebre músico y escritor barbacoano Jeremías Quintero, quien nació un 16 de diciembre de 1884, hace exactamente 141 años, precisamente el día en que para el mundo católico inician las novenas de navidad. Quizá esto marcó su derrotero para toda su vida, allá, en su natal Barbacoas, cuando el río Telembí le traía las tonadas de voces negras que festejaban esta fiesta asimilada durante siglos, cuando en su casa, al amparo de sus padres y nanas, se hacía el Belén y se entonaban los tradicionales villancicos, esos de los cuales él mismo sería uno de sus más grandes componentes a nivel mundial, a tal punto que se dice que llegó a componer más de 3 mil, muchos de los cuales entonamos sin saber que son de su autoría, como Vamos pastores vamos, El duraznero, Venid pastorcillos, A Belén todos, entre muchos, pero muchos otros más.

Hemos dicho también que fue autor de los libros “Cantares de navidad” (1950) e “Himnos patrióticos y cantos para escuelas y colegios” (1951). Incursionó en la TV como arreglista y compositor, estuvo ahí en la primera edición el 13 de junio de 1954. Fue Presidente de la Asamblea Departamental de Nariño, Representante por Nariño en el Congreso de la República. Que compuso también pasillos, tangos, valses, danzas, himnos, entre muchos otros ritmos más.

Siendo secretario de gobierno en la Gobernación de Nariño en 1938 se creó el Conservatorio o Escuela de Música adscrito a la Universidad de Nariño, en donde fue fundamental su papel para que el gobierno nacional, auspiciado por la Dirección Nacional de Bellas Artes, adscrita al ministerio de Educación, era entonces gobernador el médico Max Llorente Ortiz, oriundo también de la histórica ciudad de Barbacoas.

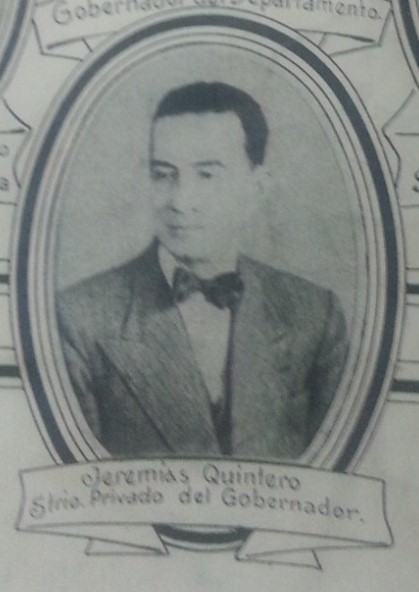

Acompaña este artículo una fotografía de Jeremías Quintero, publicada por la revista Renovación de la ciudad de Pasto el 14 de julio de 1927, la cual aparece con la siguiente leyenda:

“Señor don Jeremías Quintero Distinguido e inteligente artista quien actualmente se encuentra en Bogotá ocupando una curul en la Cámara de Representantes. El señor Quintero es un fervoroso cultivador en el arte Beethoven y Mozart. Como compositor lleva escritas por lo menos un centenar de piezas en las que ha reflejado todo el arte y el espíritu nacional. Luis A. Calvo el genial autor de los “Intermezzos”, tuvo frases de elogio muy merecidas y muy justas por composiciones musicales del artista señor Quintero, conceptos que fueron publicados por la prensa de Bogotá. Las bandas del Conservatorio y de la Policía Nacional de Bogotá, como la Militar de Nariño, ejecutado con especial predilección sus composiciones. Entre las últimas producciones se distingue el precioso valse “Alicia”, que hace pocos días estreno la Banda de esta ciudad. RENOVACIÓN envía al inteligente artista sus más cumplidos parabienes y ofrece para una de sus próximas entregas, la publicación de una de sus piezas últimas.”

Quiero darle la palabra a Jeremías Quintero, de una conferencia dictada “Desde el altoparlante de la Agencia Internacional” y recogido por la revista Ilustración Nariñense en febrero de 1931, y que constituye una pieza que permite recoger lo que él pensaba acerca de la música nacional por ese entonces, y que quizá sirva como pieza clave en la arqueología del saber en la reconstrucción de la historia de la música del Sur de Colombia:

“Señores: Es un significado honor hablar desde este altoparlante, amplificador prodigioso del sonido, a un público abigarrado y comprensivo, como el que colma los ámbitos de nuestra plaza legendaria. El doctor Gerardo Martínez Pérez puede estar orgulloso de haber implantado una tribuna a favor de la cual, hombres de talento han dicho y dirán, con palabra vidente, al admirable y admirado pueblo de Pasto, los tópicos de la hora y las inquietudes que apasionan el alma colectiva. Al escogerme a mí para que fatigue vuestra deferencia con esta opaca causerie, el doctor Martínez Pérez practica uno de los dones con que los dioses tan muníficos fueron con él: su atrayente indulgencia .

Tema divino el de la música, como que ha sido llamada el arte divino. Talvez antes que en la caverna el sílex esculpiera sobre la roca las grotescas figuras con que el hombre ancestral quiso perennizar o simplemente mostrar por este medio su incipiente concepto de la belleza; talvez antes de que la arena in tocada recibiera el trazo con que en forma tosca quería ese ser plasmar sus ansias de elevación espiritual el primitivo poblador de este mundo sublunar deshizo en burda melodía su pesadumbre de contemplarse, inerme y solo arrojado en la vastedad de la tierra limite. Porque si la vida es un tránsito donde, a lo largo de todos tos días, domina el dolor, el alma que transforma el barro de nuestro ser en un soplo divino, siente nostalgias de transfundirse con el Todopoderoso de donde brotó, y modula, para exteriorizar ese turbativo anhelo, la armonía de su garganta, signo inefable y nebuloso de un sentimiento purificador y purificado en las fibras más hondas. En el bello apólogo de uno de nuestros magnos liridas, el padre Adán, al verse despedido del Edén fascinador, le dice a su Creador: -.¿Qué me das para acordarme de Ti ?, y El, compadecido, le responde: “Te doy la música”.

De todas las artes, la música es que nos separa de la materia y de la voluntad del vivir: ella expresa, como ninguna manifestación estética pudiera hacerlo, el sacrificio de todo deseo; ella nos ofrece, no la apariencia externa de las cosas, sino el .alma de las mismas, el alma de todo cuanto existe: animae rerum: es la vida misma .

“El hombre que no tiene en sí música alguna, ni le conmueve el acorde de los sonidos armoniosos, es inclinado a la traición al robo y a las asechanzas culpables: Los movimientos de su alma son lúgubres como la noche y sus afectos, oscuros como el Erebo.” Tal dice, en el Mercader de Venecia, el más grande de los genios ingleses que han contemplado los tiempos. Y ese otro superhombre que infundió aliento a dos creaciones, perdurable trasunto de idealismo y realidad, asevera por boca de Sancho: “donde hay música no puede haber cosa mala.”

Para qué hablar de la música como factor educativo; para qué subrayar lo que todos sabemos: que ella anula la incompasividad de las fieras y reduce a la impotencia a las alimañas más crueles: para qué señalar que ella apacienta a la ira (recordar a David tañendo su lira para calmar los arrebatos de Saúl), y fugaviza, desarmándolos los instintos salvagizantes. Cuántas veces una ingenua cadencia o la dulce cantinela con que la madre querida meció nuestra cuna, escuchadas o hechas susurro en nuestro corazón, ahuyentan un mal pensamiento, o zahorizan y embrujan una balbuciente emoción, que cobra por ese embeleso la virtud de remontarse como en el mirifico símbolo de la escala migratoria, hasta el cielo inmarcesible! Y cuántas otras, unos eurítmicos compases de nuestra predilección nos transportan a días y momentos bienhadados, aterciopelando, con su intuitiva evocación, la punzada torturante de una pena, e infundiéndonos otra vez, por la gracia de su sedante lenitivo, la certidumbre de que “tras de cada nublado hay un lucero”, y que “por ruda tormenta sacudido florece hasta morir el limonero.”

Porque cuando convulsionados por el viacrucis de una pérfida congoja, interrogamos, pávidos y trémulos, al pomposo rosedal que perfumó nuestros días venturos, a la madeja de agua que en- salmó nuestro vivir con su leda cantiga, a las abscontas constelaciones que romantizaron la loca fiesta de nuestra fantasía, y el rosedal, las constelaciones y la madeja de agua ya no nos descifran el enigma del ensueño y nada nos dicen para reecender el ánimo desfalleciente, nuestro reino interior seguirá confortándonos con aquello que no muere en nosotros, con lo que pervive al través de éxitos y tribulaciones, con lo que nos hace aptos para, al cabo de una sañuda tragedia de vicisitudes o una etapa de bonanzas, seguir viviendo la vida en belleza y en virtualidad: con la llama que irradia en nuestro corazón, nunca hecha pavesas, en homenaje de los alados sentimientos que embellecen la existencia; con el himnario que, alma adentro, dilata los horizontes de nuestra ruta si ensombrecidos a veces, iluminados perpetuamente por las auroras que rigen la esperanza, eternal y redentora.

La música refleja, como en un espejo de maravilla, el alma y la índole de un pueblo y una raza. Las razas vencidas transmutan su melancolía y las añoranzas de su perdida libertad en dejos de una tristeza enervante, en sones que culminan en gritos laceradores, humedecidos por recuerdos de crucifixión y lágrimas, y que son la impotente letanía de una impotente redención. Así los trenos de la en otrora esclava casta incaica de la América india. Y cuando a un pueblo lo acicatean próvidas vehemencias, surge, no se sabe cómo, el canto invicto, genitor de avatares y triunfos, que ha de fundir el valor y la abnegación de las multitudes en un hervor de inmortalidad y gloria. La Marsellesa, trofeo musical de una época que partió en dos la historia de la libertad, es la patética demostración de este paradigma.

Y es que si se quiere diluir el espíritu en un salmo de piedad, cuando él está macerado por el cilicio de una malandanza impiadosa, y allá muy hondo, se entreoyen voces que nos hacen entrever, al través del martirio y del Calvario, la colina de las logradas transfiguraciones; si se quiere aquilatar y dinamizar ansiosamente un estado de alma, edificar un culto fastuoso, encadenar la devoción de las falanges humanas con antenas generadoras de fiera resolución y coraje, enfervorizar las voluntades cuando el vigor tiende a hesitarse y se descoyunta la acometividad para la acción, la música nos ofrece un venero inexhausto de donde podemos ex- traer la aristocracia de los impulsos que ornamentan el ánima, y cristalizar, en el cromatismo de sus figuras, los resortes que señorean nuestras proteicas emotividades: el lazo indestructible, el nepente y el paliativo, el brío ennoblecedor, el amor que redime, el ala que eleva, la excelsitud que diviniza.

Eminente patrimonio de la condición humana, tanto más si ésta ha alcanzado la sensación de su propio valer, es la de desvelarse por la conquista de preeminencia y honor. Paralela a esta bizarra concepción de la vida, está la de modelar la propia personalidad con rasgos originales y modalidades inconfundibles. Y si el individuo como unidad y mientras sea más alta su alcurnia cerebral, aspira a esa finalidad, los conglomerados que forman nación tienen entre sus deberes-quizá el más urgente- el de definirse y acentuar su fisonomía colectiva . “Ser”: esa es la orientación de cada pueblo. Hay que confesar que nosotros hemos descuidado este indeclinable deber. En el afán de copiar usos exóticos, en el sempiterno empeño de reflejar lo privativo de ultramar, hemos postergado nuestros atributos intrínsecos, arrojando a la vera aquello que nos enaltece. En tanto que otros países relievan su yo íntimo, nosotros como que nos sintiéramos empequeñecidos ante lo que ingenuamente tratamos de imitar.

Refiriéndose a la tradición de las naciones hispanoamericanas, apunta Rodó: “Asistimos al naufragio de la tradición, y debe preocuparnos el interés social de que él no llegue a consumarse. La persuasión que es necesario difundir, hasta convertirla en sentido común de nuestros pueblos, es que ni la riqueza, ni la intelectualidad, ni la cultura, ni la fuerza de las ar-mas, pueden suplir en el ser de las naciones, como no suplen en el individuo, la ausencia de este valor irreductible y soberano: ser algo propio, tener un carácter personal”.

Está bien que avancemos cada un día más en la parábola del progreso; que entronicemos los signos de la civilización en este gran país nuestro, asimilándonos las modernas disciplinas del vivir universal; pero equilibremos las cosas del Anima con las grávidas proyecciones del desenvolvimiento material. Y pues nuestra psicología se señala por un apego a la cultura tan amada por ese pueblo -primicia de selección- donde Safo y Praxiteles recibieron el beso de la luz, serán los opulentos ideales que han alumbrado nuestro camino los que, superpuestos a los del maquinismo febricitante, nos salven y rediman al correr del tiempo, porque ellos significan “la hegemonía del espíritu”.

“Las preocupaciones del espíritu, anota Daniel Samper Ortega, son las únicas que definen y defienden una nacionalidad”. Y es que mientras las primacías de la mente sean estimadas como una fuerza supra terrestre, “podrá decirse que la humanidad no ha perdido la luz de su estrella”.

Afirmemos el sentido de nuestra nacionalidad. Colombianicemos lo nuestro, lo que nos encumbra y nos autoctoniza. Evangelio seductor éste, para cuyo apostolado todos debemos reclamar un puesto de honor. La nación que ha modelado su estructura anímica, sabe lo que quiere y sabe a dónde va.

En el camino de fertilizar nuestra idiosincrasia, nada mejor que fomentar nuestra música raizal, en cuyos aires, nutridos por los jugos fortalecedores de los vínculos fraternales, filtra nuestro corazón su amor por esta tierra y su reverencia para sus gestas gloriosas.

“Los pueblos -exclama ese principesco señor del verso, Rafael Maya- adoran sin reserva aquello que interpreta su índole, que traduce sus esperanzas, que canta su tristeza, que aclara su porvenir, que robustece su fe, como que sólo estos sentimientos constituyen la riqueza espiritual de una raza, y al exaltarlos se ponen de relieve las fuerzas de que dispone, su defensa moral y su posible permanencia en el recuerdo histórico”.

La música es hija del paisaje, y como nos subyuga al vaivén de nuestras solicitudes pasionales, el alma arraiga y se confunde con las canciones que nos regocijaron o conturbaron desde niños. De allí el hechizo memorioso de ese arte excelso, que para conmovernos no necesita, como las demás artes, herir nuestra retina, y cuyo sedeño arrullo llevamos en nosotros mismos. Y en tanto que esta edad mecánica imponga entre nosotros su plenitud asfixiante, habrán, en todos los términos del patrio solar, inmotos y silentes espacios donde la flauta campesina, el tiple jubiloso y las voces aldeanas rizarán las propicias solemnidades de las aldeas y campiñas con las tonadas y cantos de nuestro vivificante vivero musical.

Se propaga ahora, en sentido de restarles originalidad, que el bambuco se encuentra en el scherzo de una sinfonía de Beethoven y el pasillo en un curteto de otro coloso de la música? Qué importa que esos aires típicos estén comprendidos en dos pasajes de dos compositores ilustres, si ellos, entrelazándose con la formación de la nacionalidad, se han incrustado en el alma del pueblo y héchose savia de su savia; si cuando los escuchamos, lo mismo en la pródiga vendimia, en el prolífico plantío, en la verbena bulliciosa, en la serenata galante, en la gloriosa epifanía del crepúsculo o en la eclosión de un tenue hilo de luna, emerge de nuestras reconditeces, como el agua al contacto de la vara milagrosa, un reguero de cautivantes sentires, que inflama nuestra fe y la fe en el porvenir espléndido de esta patria bien amada? ¿Dónde brotó la guabina quejumbrosa, dónde el ondulado bambuco, dónde el pasillo cascabaleante, dónde la canción aldeana que va cantando por el senderito, con honda melancolía, una pareja de campesinos, frescos y lozanos como bendición de Dios? ¿Fue acaso en el bohío perdido entre los oxiacantas y cámbulos del bosque, en la señera casita enmarcada entre dos oquedades de la inhóspite serranía, en el ribazó del río en cuyo glauco misterio parece esconderse un Ofir de magia y sortilegio mientras el ramaje tiembla con una explosión de alas y cadencias; o fue en la penumbrosa hondonada y en el augusto momento de la conjunción del sol con el vaho de la tierra lujuriante? No se sabe; pero esa guabina, ese bambuco y ese pasillo y esa canción compenetrados están en el corazón de las masas, constituyen el folklore donde ellas trasiegan los atavismos y tradiciones de la raza, y prodigan el milagro de prolongar en el tiempo esa música cordial.

Camilo Mauclair -citado por el Licenciado Vasconcelos en un libro encantador sobre la canción popular mejicana y quizá el crítico de más enjundia de la Francia contemporánea- escribe a propósito de los cantos populares: “Resulta imposible, salvo en casos muy raros, y con grandes reservas, determinar la fecha de la aparición de un lied, ni quién fue el autor de la letra, ni la manera cómo la música hubo de adaptarse al poema. El rastro de una canción en el alma de un pueblo es tan intangible, como el vuelo de un pájaro en el aire”. Y expresa Vasconcelos: “No andaríamos descaminados de la verdad si creyéramos que el momento de la concepción de un canto popular hubiese sido cuando el peón termina su labor y regresa al atardecer a su humilde cabaña, donde lo aguardan la anciana madre y los pequeños hermanitos; en un momento dado siente en su corazón una oscura ansiedad de verla a ella, a la que bajaba con el cántaro al hombro; a la que le sonrió furtivamente en la iglesia en la solemnidad del domingo”.

Cita luego Vasconcelos estas palabras de un destacado musicólogo de su patria, aplicables a cada pueblo que quiere aprestigiar su arte autóctono: “Soy un devoto de nuestra música propia, porque es el alma de la raza. Quisiera guardarla en un nicho para conservarla virgen y así entregarla a la niñez para que se extienda por todas las capas sociales de la nación entera. Parece una flor nacida del sentimiento estético natural de nuestro pueblo, y comprendo que los músicos no debemos tomar de ella más que aquello que las flores dan sin desvirtuarse: el perfume. Y los que no la sientan, los que no sean capaces de apreciar su aroma … que no la busquen … en bien de ellos y de todo”.

Y es que para el arte y cuando se quiere transformar las efusiones musicales de un pueblo en partituras polifónicas, acaso huérfanas de la frescura primigenia del tema popular, hay que tener presente la austera máxima de Horacio, soberana ley de estética: lo que no puedas hermosear, no toques.

Está bien que iconoclastas del clasicismo musical pretendan vitalizar nuestras tonadas, afiligranándolas con ropajes refinados. Pero que no se desvirtúe su contextura que arranca de la entraña misma de la multitud. Y… vestido el bambuco con adventicios oropeles y abrillantado con exotismos sutiles, habría ese aire musical nuestro infundido un hálito de epopeya a los tercios colombianos en la jornada de Ayacucho? Y allí, en esa batalla, que semeja una visión de Apocalipsis y que, como la de Valmy, pudiera también llamarse la batalla de las naciones, en los momentos en que Córdoba, tocado por el aletazo del águila de Júpiter, pronunciaba, retando a la gloria, su épica orden hasta ese instante jamás oída, la banda de su División rompió con un bambuco que, trayendo a las huestes colombianas las saudades de la patria ausente, las fulminó, en fanfarria triunfal, a una orgía de intrepidez y bravura.

El arte no tiene fronteras, y nada es tan innoble, según la expresión de Wilde, que no pueda ser dignificado por él; pero conviene aceptar -y hablo en sentido raizal- con beneficio depurador, aquella música letárgica y tediosa, cuyos leits motivs carentes de espiritualidad, lejos de estilizarse, estrangulan, con mendicante flebilidad, con monocordismo aplebeyado y con desgarramientos y amargores propios de siervos, nuestras innatas altiveces y nuestras incitaciones generosas. Captemos de esa música lo poco que de su indigenismo merece laudades, y desvinculémonos resueltamente, por este aspecto, de lo que está en disparidad con nuestro distintivo de pueblo, no atado a esclavizantes ligaduras y de un gusto desvaído y zafio.

Con exultante visión patriótica, mantengamos siempre enhiesto el ideal de la colombianidad; y puesta la mira en el acrecentamiento cultural, procuremos en el pueblo de nuestro altiplano meridional la difusión de la música que nos es común; démosle a escanciar el vino tonificante del arte vernáculo; avivemos su emoción hacia un definido pensamiento artístico, fronteras adentro, y desarraiguemos su inclinación por aquellos “tonos, sobresaturados de temas banales de amodorrante y letal repetición.

Armoniosas y densas, engarzan bien aquí las siguientes cláusulas de ese ponderado y óptimo escritor, cuya celebridad cabalga en el seudónimo de Maitre Renan:

“Por qué, si con elementos tan valiosos contamos, la música nacional, tan honda, tan bella, tan inconfundiblemente original, está descuidada, proscrita, por obra y por omisión de los artistas colombianos? Al paso que todos los pueblos tratan de singularizarse, de afirmar su personalidad autónoma, de exaltar las virtudes indígenas con el noble orgullo de ser ellos mismos, nosotros, en todos los órdenes, pero en este de la música principalmente, tratamos de esfumarnos, de pasar inadvertidos, disfrazados en arte con la máscara de la ópera bufa o con el antifaz de complejas sinfonías, dentro de las cuales el alma sencilla y doliente de nuestra raza se agita sin orientación.

Mientras que los Estados Unidos atruenan los cafés y los teatros del mundo con la monotonía ruda y chillona de sus danzas, hecha música yanqui por la vanidad nacional; en tanto que la Argentina lleva el dejo agreste de sus tangos, impregnados de una lujuria sofocante, a los salones aristocráticos de Viena y de París, nosotros tenemos vergüenza. de nuestra música, tan rica en expresiones, tan humana, tan flexible, capaz de conquistar, como lo ha hecho ya en algunas ocasiones, la admiración de públicos inteligentes, fatigados del colorete, de la falsificación y de la mentira, llevados a las distintas formas del arte y de la vida.

El pueblo debe tener siquiera el derecho de que se le hagan gustar las melodías que riman con sus anhelos íntimos, y se le deje oír, de vez en cuando, la música cuyas vibraciones está acorde con las del alma colectiva. ¿Cómo exigirles suavidad, valor, abnegación a las muchedumbres, si no hemos querido atarlas con un lazo de armonía, si no ha pasado por sus corazones, estremeciéndolos al mismo tiempo, el grito desesperado de la gaita, o la queja, diluida en lágrimas, de sus flautas rústicas?

Nuestra necesidad máxima es crear el alma de la nacionalidad; fundir en una todas las aspiraciones vagas y divergentes de las regiones distintas y distantes; y eso, mejor que con discursos y conferencias, que el pueblo no entiende, se conseguiría con el cultivo y desarrollo de la música criolla, vínculo de ternura y de emoción más duradero que todos los monumentos, porque es más humano, talvez lo único genuino y sustancialmente humano.

No finjamos llorar con las falsas romanzas italianas, cuyos pequeños gemidos, reglamentados por las exigencias escenográficas, dejan fría nuestra desbordante sensibilidad tropical; no hagamos la comedia del entusiasmo ante las complicaciones de los músicos alemanes, cuyas producciones inmensas les hacen gritar a los sinceros, cuando la ejecución culmina: Música! No continuemos derrochando esnobismos y tontería. Tengamos el valor, el decoro y el orgullo de nuestros bambucos melancólicos, de los alegres pasillos, de toda la espontánea y maravillosa orquestación de nuestros sentimientos, realizada por el genio omnipotente de la raza”.

He aquí pues un objetivo merecedor de infatigable consagración: amasar en un solo y caudaloso ideal las ansias inconexas y heterogéneas que acaloran las mentes de uno a otro horizonte del territorio patrio: acendrar el elixir que corre por los pletóricos cauces del sentimiento colectivo: erigir una conciencia que palpite en un solo ritmo y en una sola afinidad; rescatar, para sublimar con ellos el alma de la patria, los comunes ritos ante los cuales quemamos la mirra de nuestra devoción. Entre ellos está, en grado proficuo, la música, nuestra música propia, que nos habla de la nieve inviolada de nuestras enaltecidas cimas, del ímpetu de nuestros ríos, del frú-frú de nuestros platanales ubérrimos, de las fragancias paganas del trópico, de los rumores jocundos de nuestras selvas, de nuestras tardes rutilantes, estremecidas por los incendios del ocaso, del vuelo, alucinante y grave de los cóndores, ebrios de sol y de cumbres.

Estimulemos nuestra música como una fórmula de salnd, como un siempre remozado y pujante renuevo que fecundice el hogar mancomún, como una preclara advocación a los recuerdos glorificantes y una irrevocable afirmación al futuro indeficiente.

Magnificaremos así, con sangre del espíritu, una premiosa obligación del imperativo nacional.”

Acompaña este artículo una fotografía de Jeremías Quintero, publicada por la revista Renovación de la ciudad de Pasto el 14 de julio de 1927, la cual aparece con la siguiente leyenda: “Señor don Jeremías Quintero Distinguido e inteligente artista quien actualmente se encuentra en Bogotá ocupando una curul en la Cámara de Representantes. El señor Quintero es un fervoroso cultivador en el arte Beethoven y Mozart. Como compositor lleva escritas por lo menos un centenar de piezas en las que ha reflejado todo el arte y el espíritu nacional. Luis A. Calvo el genial autor de los “Intermezzos”, tuvo frases de elogio muy merecidas y muy justas por composiciones musicales del artista señor Quintero, conceptos que fueron publicados por la prensa de Bogotá. Las bandas del Conservatorio y de la Policía Nacional de Bogotá, como la Militar de Nariño, ejecutado con especial predilección sus composiciones. Entre las últimas producciones se distingue el precioso valse “Alicia”, que hace pocos días estreno la Banda de esta ciudad. RENOVACIÓN envía al inteligente artista sus más cumplidos parabienes y ofrece para una de sus próximas entregas, la publicación de una de sus piezas últimas.”

Comparte tu opinión

Buscar en Blogs

Blogueros notables

Mas votados

Todos los Blogueros

- CastroOpina

Por @castroopina

- Los que sobran

Por @Cielo _Rusinque

- Coma Cuento: cocina sin enredos

Por @ComíCuento

- Tenis al revés

Por @JuanDiegoR

- A calzón quitao

Por A calzón Quitao

- La Guía Astral

Por ACA

- Lloronas de abril

- El Peatón

Por Albeiro Guiral

- Unidad Investigativa

Por Alberto Donadio

- Detrás de Interbolsa

Por Alberto Donadio

- Alejandro Pinto

Por Alejandro Pinto

- Cura de reposo

- ¿Se lo explico con plastilina?

Por alter eddie

- Un Blog para colorear

Por Alvaro J Tirado

- Voces por el Ambiente

- Catrecillo

- Relaciona2

Por ANDREA VILLATE

- Zona Mixta

- Bike The Way

Por Andrés Núñez

- Ventiundedos

- El invitado

Por antojarcu

- Ese extraño oficio llamado Diplomacia

- La tortuga y el patonejo

Por Baba

- Bajolamanga.co

Por Bajolamanga

- 300 GOTAS

Por Bastián Baena

- Con-versaciones

Por Bat&Man

- Corazón de mango

- Mi Opinión

Por Ben Bustillo

- Bernardo Congote

Por Bernardo Congote

- El Hilo de Ariadna

- El Río

Por Blog El Río

- Un Punto de Cruz

Por buscobeca.com

- Mirabilia

- Cara o Sello

Por Caraoselloblog

- Dirección única

- Media & Marketing

Por Carlos Castillo

- Hundiendo teclas

- Colegio de Estudios Superiores de Administración

Por CESA

- La Sinfonía del Pedal

- Follamos, luego existimos

- Colirio

Por colirio

- Colombia de una

Por colombiadeuna

- El Mal Economista

Por columnistas eme

- Palabra Maestra

- Olas y Ecos

Por dafevid

- Mercadeando

- Filosofía y coyuntura

- En contra

Por Daniel Ferreira

- Claudia Palacio

- De Sexo Hablemos

Por desexohablemos

- De ti habla la historia

- Plétora

- Las palabras y las cosas

Por Diego Aretz

- Yo veo

- Tejiendo Naufragios

Por Diego Niño

- Líneas de arena

- Desde la Academia

Por Economia

- Destellos de un mundo en mutación

- It was born in England

Por Eduardo Ustáriz

- Cuestión digital

Por Edwin Bohórquez

- El Mal Economista

- El MERIDIANO 82

Por El meridiano 82

- ESTADO DE COMA

Por Eliana Samacá

- El Magazín

Por elmagazin

- La vaca esférica

Por eltrinador

- El Mal Economista

Por EME

- Otro mundo es posible

Por Enrique Patiño

- Actualidad

- Gramófono cultural

- Tolima-Tolimán

Por FabiolaH

- La agenda del CFO

Por Felipe Jánica

- Dos o tres cosas que sé de cine

Por fgonzalezse

- República de colores

- Más que fotos

Por Gabriel Aponte

- La Franja De Gaso

Por Gaso

- cafeliterario.co

- Embrollo del Desarrollo

Por Gudynas Eduardo

- Hernán González R

- Calicanto

- Humedales Bogotá

Por humedalesbogota

- Ecuaciones de opinión

- Internet pa’l diario

- El bosque es vida- IRI Colombia

Por IRI Colombia

- Meditaciones Absurdas

- Deporte en letras

Por Iván Gutiérrez

- Pazifico, cultura y más

- Conversar, Sentir y Pensar…. Desde el SUR

- Parsimonia

Por Jarne

- Ciudad Sostenible

Por Jen Valentino

- Más allá de la medicina

Por jgorthos

- George o nomics

Por Jorge Borrero

- La droga, ¿y Colombia?

Por Jorge Colombo*

- Hypomnémata

- Si yo fuera

- Utopeando │@soyjuanctorres

- Minería sin escape

- Políticamente insurrecto

- Cosmopolita

- Inevitable

- En segunda fila

- Actualidad

- AdverGlitch

- Sobrevivir a la Edad Media

- A la Palestra

- Ready player number two

Por JuanDLink

- lado oculto radio

Por ladoocultoradio

- La revolución personal

- Las Ciencias Sociales Hoy

- Ciencia para el buen vivir

- Liarte: diálogo sobre arte

- Una habitación digital propia

- Los perdidos

Por losperdidos

- En jaque

- Reencuadres

Por Manuel J Bolívar

- Putamente libre – Feminismo Artesanal

Por Mar Candela

- LA CASA ENCENDIDA

- Psicoterapia y otras Posibilidades

Por María Clara Ruiz

- Política

Por Maria MesaR

- Bienestar en tiempos de drones

Por Maria Pasión

- Desde el fogón

Por Maritornes

- Consideraciones políticas

Por Maylor Caicedo

- Ella es la Historia

Por Milanas Baena

- Mongabay Latam

Por Mongabay Latam

- Ojo de pez

Por Mónica Diago

- Nadimcomics

Por nadimcomics

- NTT DATA: Tendencias disruptivas y nuevos modelos

- Con los pies en la tierra

- Tributos y Atributos

Por OSWALDO PEÑA

- El telescopio

Por Pablo de Narváez

- PauLab Laboratorio Digital / Un clic hace la diferencia

- El Último Verso

Por pavelstev

- Lloviendo y haciendo sol

Por Pilar Posada S.

- Esto mejora, pero no cambia

- El poder de la tecnología: Cómo nos cambia

Por Rafa Orduz

- La conspiración del olvido

- Don Ramón, psicología laboral

Por ramon_chaux

- Coyuntura Política

- Corazón de Pantaleón

Por ricardobada

- Reflexiones

Por RicardoGarcia

- DELOGA BRUSTO

- Apuntes de Ciencia

Por Santiago Franco

- La Acción Política de Educarse

Por Santiago Muñoz

- La Perla

Por Sebastián Gómez

- Óscar Sevillano

Por Sevillano

- Solteras DeBotas

Por Solteras DeBotas

- La cuestión animal

Por Steven Navarrete

- Tareas no hechas

Por tareasnohechas

- Tíbet de Suramérica

- El Cuento

- Blog de notas

Por Vicente Pérez

- El Blog del Cerebro

- Derecho para todos

- Conspirando por un mundo mejor

Blogueros de la Semana

Los editores de los blogs son los únicos responsables por las opiniones, contenidos, y en general por todas las entradas de información que deposite en el mismo. Elespectador.com no se hará responsable de ninguna acción legal producto de un mal uso de los espacios ofrecidos. Si considera que el editor de un blog está poniendo un contenido que represente un abuso, contáctenos.