Hace rato una lectura no me deparaba la satisfacción de terminar un libro en menos de tres sesiones, en dos días, trasnochada incluida. Al principio pensé que se debía a que sucede en Manizales, mi ciudad, donde se desarrolla gran parte de La sombra de mi padre. Pero luego, tras las reverberaciones de gozo que…

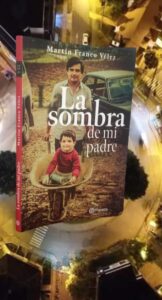

La sombra de mi padre: saga de ira y reconciliación

Hace rato una lectura no me deparaba la satisfacción de terminar un libro en menos de tres sesiones, en dos días, trasnochada incluida. Al principio pensé que se debía a que sucede en Manizales, mi ciudad, donde se desarrolla gran parte de La sombra de mi padre. Pero luego, tras las reverberaciones de gozo que sobrevienen al cierre de un libro disfrutado, concluí que se trató de la fuerza auscultante de la catarsis, del intimismo, de la franqueza con que el autor nos comparte su historia familiar.

No es esta la historia del padre un poco unidimensional de Carta al padre de Kafa: un sinfín de peros, sino la de un amoroso progenitor con más virtudes que errores, como el hijo, como el otro hijo, como el abuelo…como todos. Esta trenza generacional hila la narración.

“Atrás, muy atrás, quedaba para entonces esa imagen que me hizo tan feliz en la infancia: una llave que entra en la cerradura, el sonido de una puerta que se abre, un silbido rítmico que inunda la casa, y un niño que sale feliz, corriendo escaleras abajo, para tirarse en brazos de su padre cansado: el lugar más seguro del mundo”.

La historia la atraviesa entre otros temas, el modo en que la enfermedad del alcoholismo enferma a toda la familia (válganme la redundancia), y la constatación de que esto no tiene en el fondo qué ver con la ingesta alcohólica sino con el consumo de dolor y cómo este se ramifica, en el caso concreto, a través de las masculinidades. “Con el tiempo he logrado entender que el problema de fondo no es el trago. El licor es apenas un detonante de una situación muchísimo más profunda. El problema, la verdadera cuestión, es la rabia que se aloja en el corazón”, colige el escritor.

El narrador recorre a lo largo del libro sus facetas de hijo, de nieto (Martín ha digitalizado y vertido al libro las memorias de su abuelo, su determinador literario y quien se llama igual que su hijo: Emilio), y claro, su papel de padre.

“A medida que lo veo crecer entiendo que ahora soy yo quien está al otro lado; que al fin, me he convertido en mi padre…En algún momento –seguro más temprano que tarde–, yo también seré juzgado; no tardará el día en que a mi hijo le parezcan desatinadas mis acciones y en el que pensará, tal vez con rabia, que no quiere eso mismo para su vida”.

“Todos pasamos por el tribunal de los hijos, quienes rara vez nos absuelven. Somos implacables como hijos y esperamos benevolencia como padres”.

“Hace un tiempo, en algunas vacaciones, me quedé observándolos subir por un potrero de la finca …estaban los dos solos en el mundo, abuelo y nieto en ese preciso instante, el primero asomándose al final de este camino, y el segundo apenas empezándolo, tan vacío de vida y de conocimiento, y no parecía que necesitaran nada más para ser felices”.

La trama desde las primeras páginas, estriba en una necesidad inherente al ser humano: la de la reconciliación (si bien hay otro gancho: un suceso desastroso que desgarrará las vidas de la familia Franco Vélez).

“Mi padre abrió mucho los ojos, asustado, antes de levantarse de la cama de un brinco y apartar de un tajo las cobijas. “Ay –exclamó, abriendo mucho los brazos con las palmas de las manos extendidas–. ¡Qué felicidad!”.

Y ya el tratamiento literario, en esa personalísima voz que ha caracterizado la obra de Martín Franco, termina de hacer el trabajo de imantación con el lector.

“Esperé unos minutos y vi bajar a mi madre en piyama, con las llaves en la mano; desde hacía un tiempo había empezado a verla un poco más vieja, un tanto más dolida, notando cómo sus dedos habían empezado a torcerse y deformarse por cuenta de una artritis heredada, desordenados como las raíces de un árbol”.

“Me acosté en la cama que me perteneció durante años, hasta que me fui de la casa luego de abandonar, aburrido, la carrera de administración de empresas que mi padre siempre quiso que estudiara”.

A pesar de ser un libro doloroso, de amores e iras, hay espacio para el humor, aunque me excuso por la próxima larga cita porque no es el tenor general del libro. Es un periodo de hilarante pesadilla con un profesor de matemáticas que marcó, para fortuna de los lectores, el que Martín Franco cambiara la carrera de los números por la de las letras:

“Todavía tengo fresco el día en que, en medio de una clase, (el profesor) acabó de explicar un tema cualquiera y pasó a escribir con tiza un problema matemático en el tablero. Volviéndose hacia la clase, señalando con sorna hacia la pizarra, preguntó desafiante quién era capaz de resolverlo. Una alumna tímida levantó la mano y se atrevió a salir al frente; se quedó un buen rato contemplando el acertijo repleto de x y y y z, garabateando números aquí y allá, hasta que, de pronto, comprendimos que estaba perdida: había naufragado y parecía buscar que alguien le tirara un salvavidas. No contábamos con que fuera el propio Fernando Pío quien se lo lanzara de la manera más obvia: ‘No hable mierda’, exclamó, furioso. ‘Si no sabe siéntese y no invente’”.

A cada página de este testimonial, florece una profusión de asertos barajados con el cómo literario, en la que se conjuga el verbo ser –o el quizás no ser, siempre la duda– sobre este o aquel aspecto intemporal de la vida. Asertos muchas veces empalmados con una convocante primera persona del plural, que logra poner luz a los abismos más profundos de la condición humana, con una prosa amable pero tenaz.

“…todo lo que hacemos, cualquier cosa, está inevitablemente teñido por el velo de la muerte: nuestras acciones, grandes o banales, van acompañadas por la silenciosa certeza de que ya no estaremos aquí…”.

“…los recuerdos son así, caprichosos, y aparecen como fogonazos atemporales que casi siempre situamos mal porque los caminos de la memoria son retorcidos”.

“Eso es la vida, después de todo: una constante sucesión de hechos que a veces no nos dan tiempo para para pensar en ellos, ni en sus consecuencias, aunque calen hondo y se aferren en lo profundo”.

“Durante años creí que la fe era cándida, que creer en algo que no conocemos resultaba inútil y absurdo, y, sin embargo, no podía evitar sentir cierta envidia por la confianza que ella le brinda a los creyentes: siempre es mejor tener algo a lo que aferrarse”.

“…solo el amor y la risa nos salvan…vivir es duro pero maravilloso, porque en medio de la tristeza y del dolor diarios se puede encontrar belleza: solo hay que saber verla”.

El autor es capaz de sacar filo a la llanura de las certezas, diciendo lo que pareciera, solo pareciera, innecesario. El mismo Martín Franco citó en Facebook a Michael Pollan hace poco: “un cliché es, precisamente, lo que queda de una verdad después de que se la haya vaciado de toda emoción…”. Franco se las ve con los lugares comunes, cuya reivindicación ha de ir llegando con la madurez.

“Sería otra vez cuestión de tiempo, sin embargo, para que yo acabara condenándolo; a fin de cuentas, pocas cosas son tan implacables como el juicio de un hijo. Un padre es un padre y no un amigo cercano, como él espera que seamos”.

“Esa soledad del tenista y el hecho de que cualquier decisión que tome lo afectará a él mismo y a nadie más me han hecho entender cosas sobre mí mismo y sobre él. Una de ellas, aunque suene obvia, es que somos producto de las decisiones que tomamos. Nada más. Aunque lo practiqué durante años, nunca fui un jugador ambicioso ni avancé demasiado de categoría. Mi padre, en cambio, empezó a jugarlo tarde y aun así ganó varios trofeos que exhibía orgulloso en casa. Antes de dejarlo por completo me enseñó, sin palabras, que nunca es tarde para empezar algo”.

Hay un aspecto sociológico con el que quisiera terminar: en esta obra el autor le responde a la sociedad, se responde a sí mismo y nos responde, en especial, a los manizaleños juzgadores, esos que hemos señalado con dedo implacable a los residentes del barrio Palermo. Muchos crecimos batiendo el gastado molinillo de resentimiento social de “ah, esos ricos vergonzantes de Palermo”, “ah esos estudiantes de colegios gomelos”, “ah, esos dueños de”, “ah, esos de tales apellidos”. Franco dice que sí. Que entiende y que también le da rabia:

“La lógica de lo que ha sido mi vida, enmarcada por privilegios innumerables, debería conducir a lo contrario: educado en un colegio privado excluyente, con amigos cuyos padres manejaban –para bien o para mal- las riendas públicas y privadas del departamento de Caldas en los años noventa, y formado, luego, en una de las universidades privadas más prestigiosas del país”.

“Quizás la respuesta a esas preguntas se encuentra en lo despreciable que me resulta ahora esa clase alta en la que crecí, en su profunda falta de empatía y en lo mucho que se esmera por preservar a cualquier precio esos privilegios que ha tenido durante años, o siglos, sin preocuparse nada más que en seguir alimentando su codicia … cada vez que veo eso, que lo vivo, siento más ganas de huir y de apartarme, aunque sé lo difícil que al final resulta”.

“…montar (a caballo) me ha resultado incómodo y por eso nunca lo hago. Una más de las tantas cosas que me separan del lugar donde nací. Y, sin embargo, durante una época monté bastante junto a mi padre”.

Comparte tu opinión

Buscar en Blogs

Blogueros notables

Mas votados

Todos los Blogueros

- CastroOpina

Por @castroopina

- Los que sobran

Por @Cielo _Rusinque

- Coma Cuento: cocina sin enredos

Por @ComíCuento

- Tenis al revés

Por @JuanDiegoR

- A calzón quitao

Por A calzón Quitao

- La Guía Astral

Por ACA

- Lloronas de abril

- El Peatón

Por Albeiro Guiral

- Unidad Investigativa

Por Alberto Donadio

- Detrás de Interbolsa

Por Alberto Donadio

- Alejandro Pinto

Por Alejandro Pinto

- Cura de reposo

- ¿Se lo explico con plastilina?

Por alter eddie

- Un Blog para colorear

Por Alvaro J Tirado

- Voces por el Ambiente

- Catrecillo

- Relaciona2

Por ANDREA VILLATE

- Zona Mixta

- Bike The Way

Por Andrés Núñez

- Ventiundedos

- El invitado

Por antojarcu

- Ese extraño oficio llamado Diplomacia

- La tortuga y el patonejo

Por Baba

- Bajolamanga.co

Por Bajolamanga

- 300 GOTAS

Por Bastián Baena

- Con-versaciones

Por Bat&Man

- Corazón de mango

- Mi Opinión

Por Ben Bustillo

- Bernardo Congote

Por Bernardo Congote

- El Hilo de Ariadna

- El Río

Por Blog El Río

- Un Punto de Cruz

Por buscobeca.com

- Mirabilia

- Cara o Sello

Por Caraoselloblog

- Dirección única

- Media & Marketing

Por Carlos Castillo

- Hundiendo teclas

- Colegio de Estudios Superiores de Administración

Por CESA

- La Sinfonía del Pedal

- Follamos, luego existimos

- Colirio

Por colirio

- Colombia de una

Por colombiadeuna

- El Mal Economista

Por columnistas eme

- Palabra Maestra

- Olas y Ecos

Por dafevid

- Mercadeando

- Filosofía y coyuntura

- En contra

Por Daniel Ferreira

- Claudia Palacio

- De Sexo Hablemos

Por desexohablemos

- De ti habla la historia

- Plétora

- Las palabras y las cosas

Por Diego Aretz

- Yo veo

- Tejiendo Naufragios

Por Diego Niño

- Líneas de arena

- Desde la Academia

Por Economia

- Destellos de un mundo en mutación

- It was born in England

Por Eduardo Ustáriz

- Cuestión digital

Por Edwin Bohórquez

- El Mal Economista

- El MERIDIANO 82

Por El meridiano 82

- ESTADO DE COMA

Por Eliana Samacá

- El Magazín

Por elmagazin

- La vaca esférica

Por eltrinador

- El Mal Economista

Por EME

- Otro mundo es posible

Por Enrique Patiño

- Actualidad

- Gramófono cultural

- Tolima-Tolimán

Por FabiolaH

- La agenda del CFO

Por Felipe Jánica

- Dos o tres cosas que sé de cine

Por fgonzalezse

- República de colores

- Más que fotos

Por Gabriel Aponte

- La Franja De Gaso

Por Gaso

- cafeliterario.co

- Embrollo del Desarrollo

Por Gudynas Eduardo

- Hernán González R

- Calicanto

- Humedales Bogotá

Por humedalesbogota

- Ecuaciones de opinión

- Internet pa’l diario

- El bosque es vida- IRI Colombia

Por IRI Colombia

- Meditaciones Absurdas

- Deporte en letras

Por Iván Gutiérrez

- Pazifico, cultura y más

- Conversar, Sentir y Pensar…. Desde el SUR

- Parsimonia

Por Jarne

- Ciudad Sostenible

Por Jen Valentino

- Más allá de la medicina

Por jgorthos

- George o nomics

Por Jorge Borrero

- La droga, ¿y Colombia?

Por Jorge Colombo*

- Hypomnémata

- Si yo fuera

- Utopeando │@soyjuanctorres

- Minería sin escape

- Políticamente insurrecto

- Cosmopolita

- Inevitable

- En segunda fila

- Actualidad

- AdverGlitch

- Sobrevivir a la Edad Media

- A la Palestra

- Ready player number two

Por JuanDLink

- lado oculto radio

Por ladoocultoradio

- La revolución personal

- Las Ciencias Sociales Hoy

- Ciencia para el buen vivir

- Liarte: diálogo sobre arte

- Una habitación digital propia

- Los perdidos

Por losperdidos

- En jaque

- Reencuadres

Por Manuel J Bolívar

- Putamente libre – Feminismo Artesanal

Por Mar Candela

- LA CASA ENCENDIDA

- Psicoterapia y otras Posibilidades

Por María Clara Ruiz

- Política

Por Maria MesaR

- Bienestar en tiempos de drones

Por Maria Pasión

- Desde el fogón

Por Maritornes

- Consideraciones políticas

Por Maylor Caicedo

- Ella es la Historia

Por Milanas Baena

- Mongabay Latam

Por Mongabay Latam

- Ojo de pez

Por Mónica Diago

- Nadimcomics

Por nadimcomics

- NTT DATA: Tendencias disruptivas y nuevos modelos

- Con los pies en la tierra

- Tributos y Atributos

Por OSWALDO PEÑA

- El telescopio

Por Pablo de Narváez

- PauLab Laboratorio Digital / Un clic hace la diferencia

- El Último Verso

Por pavelstev

- Lloviendo y haciendo sol

Por Pilar Posada S.

- Esto mejora, pero no cambia

- El poder de la tecnología: Cómo nos cambia

Por Rafa Orduz

- La conspiración del olvido

- Don Ramón, psicología laboral

Por ramon_chaux

- Coyuntura Política

- Corazón de Pantaleón

Por ricardobada

- Reflexiones

Por RicardoGarcia

- DELOGA BRUSTO

- Apuntes de Ciencia

Por Santiago Franco

- La Acción Política de Educarse

Por Santiago Muñoz

- La Perla

Por Sebastián Gómez

- Óscar Sevillano

Por Sevillano

- Solteras DeBotas

Por Solteras DeBotas

- La cuestión animal

Por Steven Navarrete

- Tareas no hechas

Por tareasnohechas

- Tíbet de Suramérica

- El Cuento

- Blog de notas

Por Vicente Pérez

- El Blog del Cerebro

- Derecho para todos

- Conspirando por un mundo mejor

Blogueros de la Semana

Los editores de los blogs son los únicos responsables por las opiniones, contenidos, y en general por todas las entradas de información que deposite en el mismo. Elespectador.com no se hará responsable de ninguna acción legal producto de un mal uso de los espacios ofrecidos. Si considera que el editor de un blog está poniendo un contenido que represente un abuso, contáctenos.