Pocas imágenes resultan tan inquietantes para la mente y la creación como las zonas oscuras.

Rafael Argullol (*)

¿Alguien se acuerda del día en que descubrió que existía la sombra? Probablemente nadie. Y sin embargo, ¡qué día tan importante! De repente me doy cuenta de que alguien, la sombra, me acompaña siempre y a todas partes. Sólo la leve excepción del mediodía solar, un segundo tan solo, me libra del inseparable compañero. También la oscuridad, pero la oscuridad no es sino una multitud de sombras que nos rodea y nos abraza. O el sueño, si es que soñamos imágenes sin sombras, algo sobre lo que no nos pondremos nunca de acuerdo. El niño que acaba de descubrir su sombra se da cuenta de que no sólo él tiene compañía: los otros niños también la tienen, y los adultos, y los perros y los gatos, y las casas, y las bicicletas. El mundo entero tiene un compañero del que no puede desprenderse. Las sombras son los testigos más fieles de nuestras vidas, y no obstante no tenemos ni idea de la hora en que empezó para cada uno de nosotros ese testimonio. ¿Cómo sería un mundo sin sombras? ¿Más infeliz? ¿Más dichoso?

Es difícil responder a esta cuestión. Pero tenemos una pista en la historia de la pintura. A los pintores, por la razón que sea, les costó incorporar las sombras a su obra, no, obviamente, por insuficiencias técnicas sino, quizá, por un devoto respeto hacia la luz. Mi época favorita —o al menos la que me induce a un gozo mayor—, el Quattrocento toscano, permaneció casi ajena al tratamiento de la sombra. Aquellos maravillosos pintores, que llegaron a saberlo todo del arte de la pintura, se mostraron reacios en el momento de aceptar la sombra. En Ghirlandaio o Botticelli no la hay, como tampoco la hay en el gran Piero della Francesca, para quien todo, los colores y las formas, estaba al servicio de la luz. Estos florentinos, que vivieron en un tiempo atravesado por la violencia y fueron desprejuiciados con respecto a la mayoría de las cosas, demostraron un extremo celo en defensa de la luz. El universo de las sombras debía quedar al margen, sino del mundo sí del mundo ideal que creaba la pintura. Pero cuando se coló la primera sombra en la representación las sombras se apoderaron de todo. Miguel Ángel abrió la puerta hacia la poderosa negrura de Caravaggio, y tras éste las sombras se enseñorearon de la pintura europea.

No sé si aquella pintura florentina ha sido la mejor pero sí pienso que ha sido la más gozosamente serena. La causa no es tanto la ausencia de sombra sino la negativa a dar un protagonismo radical a la frontera que separa la sombra de la luz. Porque, en efecto, el descubrimiento indisociablemente unido al de la sombra, aunque mucho más inquietante, es el de la línea de sombra. Apuesto a que el niño advierte la existencia de un territorio completamente ajeno a la niñez, algo que estará siempre dominado por la incertidumbre, desde el instante mismo en que advierte el cerco de las líneas de sombra. Simétricamente también para el viejo, esa frontera, la más intangible, es la que le transporta a las otras fronteras, a las ya vividas y a la que falta por vivir. La línea de sombra, aunque en apariencia sólo sea el contraste entre las zonas de luz y de oscuridad, es puro tiempo; informa de las edades del hombre, informa de las gradaciones entre la vida y la muerte. Por eso los genios florentinos pretendían ignorarla, y por la misma razón Caravaggio la recordaba siempre.

Si en la pintura la expresión de la línea de sombra exige el choque cromático violento, el torbellino de la forma, en la literatura el escenario idóneo es la calma, cuanto más absoluta mejor. En el espejo de la quietud se reflejan las líneas de sombra con una nitidez extraordinaria. De ahí que los escritores no hayan elegido la tempestad, sino la bonanza, cuando han querido escenificar los poderes de la línea de sombra sobre la condición humana. La tempestad introduce al caos pero también a la resistencia y el coraje; por el contrario, la bonanza, la exasperante bonanza de días tediosamente iguales, invita a la laxitud y al desamparo. Nada se mueve, con la salvedad de la línea de sombra que, como la minutera de un reloj implacable, marca la tierra a fuego.

O el mar. De hecho un mar en calma, sin viento, con las velas obligadamente caídas ha sido la escenografía favorita de los poetas que han rendido homenaje a la obsesión por la línea de sombra. Así era el mar que desesperaba a los griegos, camino de Troya, y que exigió el sacrificio de Ifigenia por parte de su propio padre, Agamenón. Así también era el gélido mar austral en el que queda encallado el buque del protagonista de la Oda del Viejo Marinero de Coleridge. Sin embargo, quien mejor supo explotar la potencia simbólica de la línea de sombra fue Joseph Conrad en un relato titulado precisamente así, La línea de sombra. Maestro en la descripción de tormentas y naufragios, Conrad alcanza su cima literaria al narrarnos los espejismos y trampas de una terrible bonanza. En medio del aislamiento y la inmovilidad el protagonista percibe «la misteriosa calma de las fuerzas del mundo». La línea de sombra, con impecable regularidad, marca ante sus ojos las horas y los días. Finalmente todo —juventud, muerte, nacimiento incluso— está al otro lado de la sombra.

Lo cierto es que esta parece ser también nuestra situación. La esperanza es que, como ocurre en el relato de Conrad, una repentina ráfaga de aire cambie nuestra perspectiva. Entonces nos olvidamos del reloj de sombras y, con el viento ya a favor, marchamos alegremente en busca de una nueva tempestad.

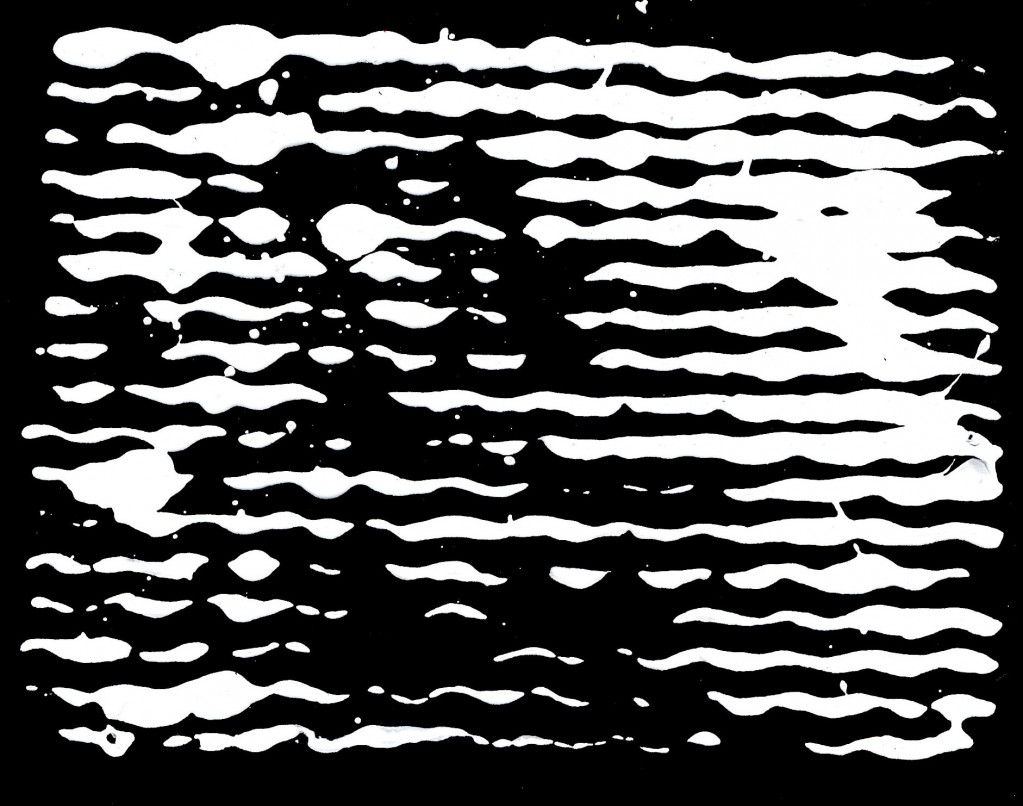

*Escritor y filósofo español. Ilustración del pintor español Frederic Amat.