PARTE DOS (viene de la Primera cara al suicidio) Todo suicidio tiene algo de tormenta perfecta. Coinciden en un día preciso, en un momento exacto, el pico de una tristeza invencible y una jornada laboral particularmente frustrante; la entrega decidida a su propia muerte y el silencio de una voz que ese día sencillamente no…

Segunda cara al suicidio (2 de 4)

PARTE DOS

(viene de la Primera cara al suicidio)

Todo suicidio tiene algo de tormenta perfecta. Coinciden en un día preciso, en un momento exacto, el pico de una tristeza invencible y una jornada laboral particularmente frustrante; la entrega decidida a su propia muerte y el silencio de una voz que ese día sencillamente no contestó; la desesperanza absoluta y una noticia que resulta detonante para el pesimismo definitivo; el desamor y un puente que nadie salió a vigilar. Un día, todo puede estar bien; el otro todo puede colapsar. “¡Qué bella es la salud/ un día antes de la muerte!”, escribió Cesar Dávila Andrade en un poema titulado Hospital. El poeta ecuatoriano también se quitó la vida el 2 de mayo de 1967.

A lo mejor lo que lleva a alguien a suicidarse es la carga de una belleza inconmensurable que no podemos comprender quienes no contemplamos (al menos no aún) este final. Antes de que partiera el mundo llevándosela, así lo cantó Alejandra Pizarnik en su poema “En un ejemplar de “Les Chants de Maldoror“:

“Debajo de mi vestido ardía un campo con flores alegres

como los niños de la medianoche.El soplo de la luz en mis huesos cuando escribo la palabra

tierra. Palabra o presencia seguida por animales perfumados;

triste como sí misma, hermosa como el suicidio; y que me

sobrevuela como una dinastía de soles“.

Quizás la carga sublime que guarda el suicidio, su naturaleza de constelación terrible, contribuye a que la muerte por mano propia permanezca en la gaveta de los tabús, cuando no estigmatizada por quienes viven de condenar a los otros, por quienes se impiden la comprensión o la mínima solidaridad. Quienes leen en el suicidio la derrota máxima de la vida, también debe reconocérselo como victoria definitiva de la voluntad. Ningún suicida es un arrodillado. Un suicida roza la omnipotencia.

Hay historias de suicidas a los que la muerte persigue hasta arrinconarlos, sin importar los escondrijos que alquilen o las trincheras desesperadas que caven. Por los testimonios escritos que dejaron sabemos que la muerte es su alivio escogido.

Del filósofo rumano Emil Cioran dicen que recibía a menudo muchas cartas de lectores que lo trataron como un consejero para sus actos finales, pues reflexionó abiertamente sobre el suicidio y lo planteó como una presencia indiscriminada en todos los humanos que se consideran libres. Le preguntaban su opinión sobre éste o aquel método e incluso hubo una mujer que le propuso, sin que él la hubiera visto una vez, que viajaran al Mediterráneo y nadaran en el mar hasta ahogarse juntos.

Cioran consideraba que escribir era una terapia, la única servible. De hecho aseguraba que su primer libro fue su primera aplazamiento de la muerte, la que sucedió tras un largo avance de Alzheimer. Ironía absoluta: había escrito que la vida solo era posible gracias al olvido. Y no se suicidó.

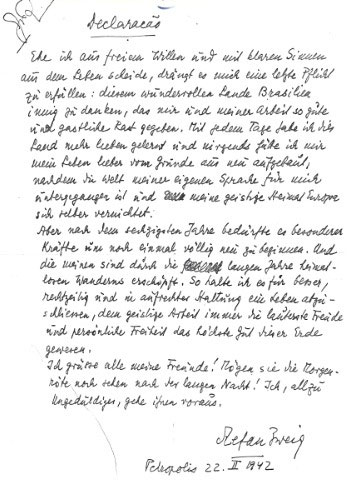

Como muchos otros judíos del siglo XX, el austriaco Stefan Zweig emprendió un tortuoso peregrinaje por un mundo que se derrumbaba sin dejarle lugar para consolarse o para lavar las culpas de sus omisiones. Un mundo que, para alguien tan brillante como complejo, sencillamente resultó asfixiándolo.

Siendo joven, celebró el principio la Primera Guerra Mundial, pero luego escribió una carta a Benito Mussolini en la que suplicaba que Giusseppe Germanise fuera desterrado y no condenado a muerte. Aunque se sumó a las primeras barricadas contra los gobiernos de ultraderecha de los 1930s, no fue contundente contra al nazismo, hasta que Hitler lo cercó, le arrancó sus amuletos y quemó sus templos.

“No somos sino fantasmas o recuerdos”, le dijo Stefan Zweig al también escritor Thomas Mann en Nueva York.

Con el adiós a Europa inició su larga agonía: al final de su vida había tratado de instalarse en Austria, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, República Dominicana, Uruguay y Brasil (donde finalmente eligió morir). Contempló la idea del suicidio en muchas ocasiones, pues, según un testimonio de su primera esposa Friderike con Winternitz, ya se lo había propuesto en el pasado.

Quizás pronosticándose perseguido, Stefan Zweig se juramentó ciegamente a la libertad. Nunca dejó de creer que Europa se unificaría. Reclamaba una supranacionalidad, un mundo para todos. Como se anticipó al Humanismo globalizado, hubiera denunciado la aberración sionista contra Palestina: “Después de regar el mundo con nuestra sangre e ideas durante 2.000 años, ahora no podemos limitarnos a ser una pequeña nación apartada en un rincón”, le dijo a Mark Scherlag.

Suramérica le ofrecía una interlocución vibrante. Una primera visita al continente en 1936, cuando Buenos Aires hospedó la Conferencia XIV del Pen Club, presenció cómo las voces de los intelectuales se alzaban en alarma e ilusiones para un mundo que parecía moverse de nuevo en torno a las ideas. Posiciones contrastadas se enfrentaban en paz y lo llenaban de ilusiones. Y ahora la impotencia que sentía en ese momento lo deprimía. la posibilidad de un mundo humanista se desbarataba con el avance de los totalitarismos y las conveniencias solapadas de la guerra.

Durante sus años finales en Brasil, la poeta chilena Gabriela Mistral fue muy cercana al escritor (en ese entonces de 61 años) y su pareja Lotte Altmann (de 33). Compartía con ellos rutinas de letras y una devoción por la naturaleza que los animaba a dar paseos por bosques y plantaciones. Mistral vivió años de serenidad y alegría con ellos, tal vez porque ellos no dejaban de admirar la exuberancia del trópico. Ambos “hacían la vida más quieta del mundo, y la más dulce en la apariencia y la más linda de ver” escribió la Premio Nobel en una carta al argentino Eduardo Mallea el 24 de febrero de 1942, un día después del suicidio de los amantes.

Así describe lo que encontró luego de atreverse a ver la última escena de la pareja:

“En dos pequeños lechos juntos estaba el maestro, con su hermosa cabeza solamente alterada por la palidez. La muerte violenta no le dejó violencia alguna. Dormía sin su eterna sonrisa, pero con una dulzura grande y una serenidad mayor todavía. Parece que él murió antes que ella. Su mujer, que habrá visto ese acabamiento, le retenía la cabeza con el brazo derecho, y toda su cara estaba echada sobre la suya” .

Un cuadro programado. Como el de Zweig, muchos suicidios tienen algo de ritual cuidadoso. Una meticulosidad secreta asegura el paso final de muchos que deciden quitarse la vida.

En un testamento claro y amoroso, los amantes disponen con puntualidad cada cosa de valor que dejaron: los libros deberían ser donados a la Biblioteca Pública de Petrópolis; el fox terrier se lo dejaban a la propietaria de su casa, confiados en que lo cuidaría con esmero; algunos de sus manuscritos y archivos los mandó a manos seguras en otros países y quemó los que, según su determinación final, no valía la pena leer; instrucciones para repartir la ropa que dejaban entre los más necesitados de la ciudad; cartas a muchos amigos, ya sellados y listos para ser enviados sin generar sobrecostos a nadie.

En su carta Zweig no dice una palabra sobre su amada, pero cierra la carta con un mensaje directo a la familia que escogió en vida: “mando saludos a todos mis amigos. Ojalá vivan para ver el amanecer tras esta larga noche. Yo, que soy muy impaciente, me voy antes que ellos”. Sus últimas líneas no son las de una despedida: es la manera más eficaz de instalarse en el futuro de los que si decidieron esperar el sol.

Stefan y Lotte eligieron dignas prendas de vestir (una corbata impecable, un vestido banco delicadísimo), un método de morir (barbitúricos) que les garantizara buen aspecto ante los forenses. Incluso adoptaron posturas que aminoraran el impacto visual cuando los encontrasen: el mismo lecho, uno al lado del otro, las manos entrelazadas, acompasados por la placidez definitiva.

No podemos romantizar ninguna forma de suicidio, ni siquiera ésta, con tanta pinta de vehículo al amor eterno. Los suicidios poéticos son una minoría, incluso dentro de los casos del suicidio. Los suicidias no ven salidas, son presos de la depresión, se ahogan por ansiedad o han perdido cualquier ilusión. De acuerdo al Centro de Control y Prevención de Enfermedades (Center for Disease Control and Prevention) de EEUU la década de 2020 ya registra el mayor número de suicidios desde la Segunda Guerra Mundial y un 33% más alto que los datos recopilados en 1999. El mismo Centro establece que las razones principales para este el incremento son el estrés laboral, la difusión del matoneo y las comparaciones frustrantes a través de las redes sociales, las deudas y el consumo desmedido de opioides y metadonas.

La población suicida está mayormente concentrada entre los hombres de 46 a 65 años: el mismo rango de edad de impacientes del que cupo Zweig.

Comparte tu opinión

Buscar en Blogs

Blogueros notables

Mas votados

Todos los Blogueros

- CastroOpina

Por @castroopina

- Los que sobran

Por @Cielo _Rusinque

- Coma Cuento: cocina sin enredos

Por @ComíCuento

- Tenis al revés

Por @JuanDiegoR

- A calzón quitao

Por A calzón Quitao

- La Guía Astral

Por ACA

- Lloronas de abril

- El Peatón

Por Albeiro Guiral

- Unidad Investigativa

Por Alberto Donadio

- Detrás de Interbolsa

Por Alberto Donadio

- Alejandro Pinto

Por Alejandro Pinto

- Cura de reposo

- ¿Se lo explico con plastilina?

Por alter eddie

- Un Blog para colorear

Por Alvaro J Tirado

- Voces por el Ambiente

- Catrecillo

- Relaciona2

Por ANDREA VILLATE

- Zona Mixta

- Bike The Way

Por Andrés Núñez

- Ventiundedos

- El invitado

Por antojarcu

- Ese extraño oficio llamado Diplomacia

- La tortuga y el patonejo

Por Baba

- Bajolamanga.co

Por Bajolamanga

- 300 GOTAS

Por Bastián Baena

- Con-versaciones

Por Bat&Man

- Corazón de mango

- Mi Opinión

Por Ben Bustillo

- Bernardo Congote

Por Bernardo Congote

- El Hilo de Ariadna

- El Río

Por Blog El Río

- Un Punto de Cruz

Por buscobeca.com

- Mirabilia

- Cara o Sello

Por Caraoselloblog

- Dirección única

- Media & Marketing

Por Carlos Castillo

- Hundiendo teclas

- Colegio de Estudios Superiores de Administración

Por CESA

- La Sinfonía del Pedal

- Follamos, luego existimos

- Colirio

Por colirio

- Colombia de una

Por colombiadeuna

- El Mal Economista

Por columnistas eme

- Palabra Maestra

- Olas y Ecos

Por dafevid

- Mercadeando

- Filosofía y coyuntura

- En contra

Por Daniel Ferreira

- Claudia Palacio

- De Sexo Hablemos

Por desexohablemos

- De ti habla la historia

- Plétora

- Las palabras y las cosas

Por Diego Aretz

- Yo veo

- Tejiendo Naufragios

Por Diego Niño

- Líneas de arena

- Desde la Academia

Por Economia

- Destellos de un mundo en mutación

- It was born in England

Por Eduardo Ustáriz

- Cuestión digital

Por Edwin Bohórquez

- El Mal Economista

- El MERIDIANO 82

Por El meridiano 82

- ESTADO DE COMA

Por Eliana Samacá

- El Magazín

Por elmagazin

- La vaca esférica

Por eltrinador

- El Mal Economista

Por EME

- Otro mundo es posible

Por Enrique Patiño

- Actualidad

- Gramófono cultural

- Tolima-Tolimán

Por FabiolaH

- La agenda del CFO

Por Felipe Jánica

- Dos o tres cosas que sé de cine

Por fgonzalezse

- República de colores

- Más que fotos

Por Gabriel Aponte

- La Franja De Gaso

Por Gaso

- cafeliterario.co

- Embrollo del Desarrollo

Por Gudynas Eduardo

- Hernán González R

- Calicanto

- Humedales Bogotá

Por humedalesbogota

- Ecuaciones de opinión

- Internet pa’l diario

- El bosque es vida- IRI Colombia

Por IRI Colombia

- Meditaciones Absurdas

- Deporte en letras

Por Iván Gutiérrez

- Pazifico, cultura y más

- Conversar, Sentir y Pensar…. Desde el SUR

- Parsimonia

Por Jarne

- Ciudad Sostenible

Por Jen Valentino

- Más allá de la medicina

Por jgorthos

- George o nomics

Por Jorge Borrero

- La droga, ¿y Colombia?

Por Jorge Colombo*

- Hypomnémata

- Si yo fuera

- Utopeando │@soyjuanctorres

- Minería sin escape

- Políticamente insurrecto

- Cosmopolita

- Inevitable

- En segunda fila

- Actualidad

- AdverGlitch

- Sobrevivir a la Edad Media

- A la Palestra

- Ready player number two

Por JuanDLink

- lado oculto radio

Por ladoocultoradio

- La revolución personal

- Las Ciencias Sociales Hoy

- Ciencia para el buen vivir

- Liarte: diálogo sobre arte

- Una habitación digital propia

- Los perdidos

Por losperdidos

- En jaque

- Reencuadres

Por Manuel J Bolívar

- Putamente libre – Feminismo Artesanal

Por Mar Candela

- LA CASA ENCENDIDA

- Psicoterapia y otras Posibilidades

Por María Clara Ruiz

- Política

Por Maria MesaR

- Bienestar en tiempos de drones

Por Maria Pasión

- Desde el fogón

Por Maritornes

- Consideraciones políticas

Por Maylor Caicedo

- Ella es la Historia

Por Milanas Baena

- Mongabay Latam

Por Mongabay Latam

- Ojo de pez

Por Mónica Diago

- Nadimcomics

Por nadimcomics

- NTT DATA: Tendencias disruptivas y nuevos modelos

- Con los pies en la tierra

- Tributos y Atributos

Por OSWALDO PEÑA

- El telescopio

Por Pablo de Narváez

- PauLab Laboratorio Digital / Un clic hace la diferencia

- El Último Verso

Por pavelstev

- Lloviendo y haciendo sol

Por Pilar Posada S.

- Esto mejora, pero no cambia

- El poder de la tecnología: Cómo nos cambia

Por Rafa Orduz

- La conspiración del olvido

- Don Ramón, psicología laboral

Por ramon_chaux

- Coyuntura Política

- Corazón de Pantaleón

Por ricardobada

- Reflexiones

Por RicardoGarcia

- DELOGA BRUSTO

- Apuntes de Ciencia

Por Santiago Franco

- La Acción Política de Educarse

Por Santiago Muñoz

- La Perla

Por Sebastián Gómez

- Óscar Sevillano

Por Sevillano

- Solteras DeBotas

Por Solteras DeBotas

- La cuestión animal

Por Steven Navarrete

- Tareas no hechas

Por tareasnohechas

- Tíbet de Suramérica

- El Cuento

- Blog de notas

Por Vicente Pérez

- El Blog del Cerebro

- Derecho para todos

- Conspirando por un mundo mejor

Blogueros de la Semana

Los editores de los blogs son los únicos responsables por las opiniones, contenidos, y en general por todas las entradas de información que deposite en el mismo. Elespectador.com no se hará responsable de ninguna acción legal producto de un mal uso de los espacios ofrecidos. Si considera que el editor de un blog está poniendo un contenido que represente un abuso, contáctenos.