Donde termina mi nombre (Capítulos 6 y 7)

6

(Alemania 1916…)

Patricia Stillger

Cualquier ciudad de Alemania continental alberga ahora a ese joven que huye con un bebé en brazos. Podría ser Willhelmshaven, pero está muy oscuro. Lo cierto es que un pequeño vapor los trajo desde la base en Spiekeroog, la más danesa de todas las islas de Alemania, siempre tan en los límites.

Hay que resolver por dónde salir. Los muchachos de la base conocen muy escasamente tierra adentro y lo ayudarían quizás un poco más los aviadores, que dominan las rutas desde el aire y los lugares menos peligrosos del frente occidental, “Al menos hasta la semana pasada”, le aclaró un marinero cuando todavía cruzaban hacia la costa.

El estancamiento hasta el año anterior en las trincheras como único lugar físico donde se desarrollaba la guerra había dado al resto de los territorios una sensación esquizofrénica en más de un sentido. Ciertamente el clima de hostilidad era evidente, pero también lo era la voluntad, las ganas del resto de la población civil de no ver el horror, de que el espanto no los tocara. Pero ya había en todas las ciudades, hospitales repletos de veteranos mutilados o quemados, incluso estaban aquellos que, apenas recuperados, ganaban la calles y se tiraban a pedir limosna enfundados en sus uniformes vacíos de piernas o de brazos y luciendo todas sus medallas. Estoy describiendo una postal conocida.

Ha sido difícil convencer a la dueña del hostal de que no es un herido de guerra ni de que no tiene dinero suficiente para un plato de sopa de cebollas. Peor ha sido persuadirla de que lo dejase pasar la noche con el bebé, “mi hermano menor, nuestros padres han muerto”. “Sí seguro, tu padre ha muerto en el frente, pero cómo ha muerto tu madre…, bueno pasa, qué me importa a mí en estos tiempos”.

Una criada le ha conseguido leche y un biberón de vidrio que a Hans Ulrich Thomas se le ocurre una bota con una punta que se abre con una tapa a rosca y otra punta de goma de color marrón oscuro. Hasta el momento ha podido alimentarlo solamente con una cucharita de plata con las iniciales, que el pequeño Oswald Bölke ha recibido en ocasión de su bautismo. Cree que la leche se conservó más o menos en buen estado debido al frío y se la ha dado a temperatura ambiente de ese helado otoño de 1916.

Los bebés lloran poco en la guerra. Saben que no son protagonistas. Serán sobrevivientes si la suerte los acompaña lo suficiente. Aprenden a ser cautos. A gimotear estrictamente lo necesario.

Los bebés sin padres de la guerra. Los bebés de padre muerto en combate y de mamá asesinada por alguna fiebre de la que nadie se ocupó, de la que nadie pudo dar noticia, a la que apenas pudo resistir hasta tener al niño.

A esos niños uno acostumbra a ver en las fotos de la época. ¿Acaso un bebé puede recibir tan prematuramente el mandato de la seriedad, del gesto adusto y sufrido en combinación perfecta con quien los tiene alzados? Generaciones enteras sin sonrisas, marcadas por las arrugas del entrecejo y ausentes en la comisura de los labios. A sonreír se aprende en la cuna; si hay una madre, si hay calor, si hay comida. Oswald Bölke no podía decidirse. Había momentos de calor y de comida. Toda su vida sonreiría con la mitad de la cara.

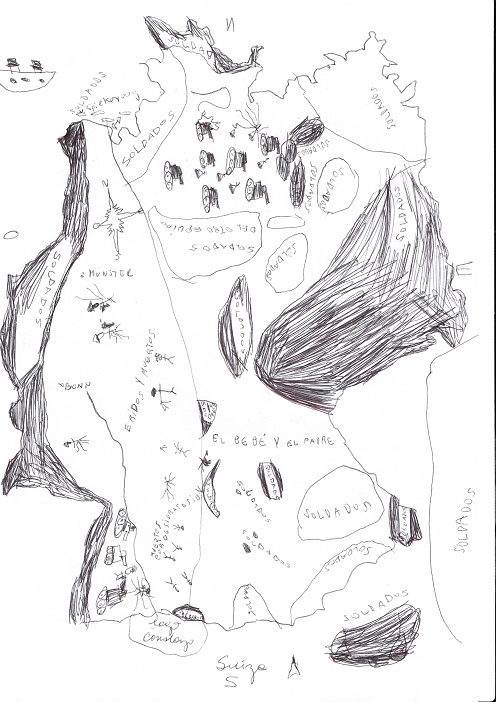

Hans resolvió por todos los que ya no podían hacerlo. Tomó al niño, su ajuar de bautismo y algunos objetos familiares que hicieran sentir al huérfano alguna pertenencia, algún orgullo por su padre, alguna compasión por su madre. Hans Ulrich Thomas decidió por los dos que su país seguiría enfermo después de que todo terminara, aunque terminara bien. Que aprovecharía sus contactos con otros pilotos, con los inspectores de los trenes, de los trenes que funcionaban y cuando los trenes se acabaran, caminaría sin descanso hasta cruzar por el lago Constanza a Suiza. Una vez allí, ya vería qué hacer.

Hans recordaba ahora al padre del niño. Él mismo, había aprendido con el experimentado Oswald que volaba en la Jasta 2 junto con Böhme y Reimann. De los tres, Bölke era el más generoso. En alguna ocasión, cuando se suspendía un ataque, lo miraba cómplice y Hans ya sabía que tenía permiso para “probar” la aeronave. Sin tensiones, aunque con poco tiempo, realizaba maniobras aprendidas en teoría y cuando daba por terminado el regalo de ese paseo, no podía evitar el deseo de fugarse y que se lo tragara el horizonte. Pero volvía y su maestro le dedicaba palabras de aliento y un puñetazo en el brazo si se había demorado demasiado. En esa época, hasta los prusianos se permitían ciertas licencias.

El pobre Böhme cargaría de por vida con la responsabilidad de la muerte de su amigo. Sobrevivir, en su caso había sido un castigo. El hombre se había vuelto una imagen incorpórea, una foto vieja que se borra a sí misma con el paso del tiempo.

Hans Ulrich vio la batalla. Un cielo indeciso, entre nubes y el momento en que se levanta la niebla. El Albatros D.II de Oswald Bölke –el gran Oswald- describió una maniobra de combate muy conocida entre los pilotos de la Luftstreitkräfte. Oswald incluso superaba, y todos lo sabían, al propio Manfred von Richthofen, cuando se trataba del “sistema circo”. Caía en picada, atrayendo la atención de los tres perseguidores del ecuadrón 24 de la Royal Flying Corps en una dog figth clásica de los ingleses: cercar y morder los talones. El enemigo había bautizado esta clase de persecución según sus limitadas posibilidades: a lo perro. De tener pilotos más osados podría haberse llamado wolf figth haciendo referencia a la estrategia comandada por los lobos para cazar a su presa; rodearla, distraerla con un líder, cerrar el cerco y finalmente abalanzarse sobre ella por todos los flancos.

Pero los ingleses sólo podían morder los talones, como una jauría que persigue al zorro con la única posibilidad de alcanzarlo todos en una masa desordenada apostando a la mayor velocidad. Sí, eran perros. Nosotros éramos lobos. Y en ese momento yo era parte de la manada. Sí, yo. Yo, la Historia que adoro y odio a los mortales. Por eso aullábamos de dolor en la noche cuando alguno de nosotros moría.

Su intención nunca fue otra que la de caer a pique a toda velocidad, darse vuelta rápidamente sobre sí mismo y un tirabuzón después para quedar frente a ellos y tenerlos directamente en la mira de su metralla.

Cuando los ingleses cargaron contra Oswald Bölke, Erwin Böhme se sintió cada vez más animado por la posibilidad del sincronizador que habían incorporado poco tiempo atrás, y que le permitía usar la ametralladora adelante; en el lugar más incisivo para disparar. Lo suyo podía considerarse una picada extrema. Sabía que Oswald hacía lo mismo en una línea paralela a la de él, pero calculaba que le llevaba una ventaja importante. Seguramente más de 200 metros. Debía apurarse, así los perros se encontrarían con dos aviones alemanes por el frente en vez de uno. Nadie había visto llegar el avión de Böhme gracias a la densidad de la niebla. Tampoco Oswald.

Los ingleses seguían a Bölke como perros cansados y ahora, asustados por las inesperadas metrallas de Böhme desde el flanco derecho. Böhme también se sorprendió, puesto que no era esa la trayectoria deseada, aunque igualmente efectiva. Entonces los ingleses se dispersaron hacia el flanco izquierdo, se desbandaron como unos patos asustados, sin otro orden ni propósito que el de la fuga. Böhme que no tenía buena visión en medio de la niebla, siguió a los fugitivos en su huida, preocupado ahora, puesto que había perdido de vista a su compañero aunque escuchaba sus metrallas.

Levantó vuelo un poco, pero al hacerlo, se encontró con el Albatros de Bölke que ahora jugaba tirabuzones en ascenso para ir a la caza directa.

Le dio en el medio. En la caída, volvieron a chocar y Bölke quedó sin timón, en peores condiciones que su compañero, en vistas a la colisión inminente. En tierra ardió el de Böhme, que no obstante logró arrastrarse hasta la humedad de unos pastos más verdes más y más abundantes, casi inconciente por los golpes. Tirado sobre sus costillas rotas no vio fuego en el avión de su amigo. No vio que se levantara nadie, más que el polvo.

Después, algunos mecánicos tratarían de convencerlo diciéndole que a Bölke le había fallado el sistema de sincronización de la ametralladora y que le había disparado a su propia hélice, antes de la colisión. Eso también fue una elección piadosa de la historia escrita de los hombres, pero nadie mejor que él, que Yo, sabíamos lo que había pasado allí arriba. No importó cuánto lo intentaran sus compañeros. Böhme vio el desaliento, el dolor y algunos jirones de reproche en los ojos de la manada.

Los perros festejaron incansables la victoria. Habían matado al responsable de inumerables victorias en Verdún, al héroe, al verdugo de al menos cuarenta aviones, la mayor parte de la RFC.

Alemania necesitaba un sucesor, alguien que recogiera la bandera antes de que tocara el suelo. Allí estaba Manfred. El merecido Manfred- Barón Rojo- y toda su leyenda y todo el peso de todos aquellos que deciden en mi Nombre.

Hans Ulrich sabía que quizás era la forma más rápida, pero también la más incierta de irse de ese país. Ya lo habían mirado con suspicacia algunos oficiales. Aunque de apariencia joven y lampiña, podría haberse alistado como voluntario. Desorientados por la presencia del bebé, los soldados guardaban silencio. Pero no era al juicio que los demás hicieran sobre su persona o acerca de sus obligaciones con la patria a lo que más temía. Si aceptaba su destino, debía conservar con vida a esa criatura.

Los trenes, que por cierto no eran pocos, pero que circulaban de manera irregular, lo hacían al ritmo de la necesidad de las trincheras, de evacuar despojos humanos en infinitas formas del horror.

Finalmente los oficiales dieron su consentimiento a Hans. Sería el encargado del niño. Ese niño sería el emisario, el Moisés, con la misión de mostrar al mundo los hechos y la gloria alcanzada, la descendencia noble que dejaba la Luftstreitkräfte.

Hans Thomas y el bebé Oswald Bölke abordaron un tren cuando amanecía. Vieron troncos humanos, que sangraban por los huecos que habían dejado sus miembros faltantes. Terminaban de morir por el traqueteo, deslizándose por el piso del vagón, de un extremo a otro, sin que nadie, en todo lo que duraba el trayecto entrara a fijar cadáver contra cadáver para apilarlos y así evitar esa visión crepuscular.

Otros, que caían al piso gimiendo, sostenían por unos instantes más todas sus tripas con la fuerza de la única mano que les quedaba. Entre uno y otro vagón, siempre de pie, se ubicaba Hans con el bebé en brazos y muchas veces prefería el viento gélido al olor de la sangre en sus distintos estados, desde la que fluye incontenible por el piso y se escurre entre las puertas; de la que choca y hace un dique contra el cuerpo de otro compañero, o de la que se pudre en la carne adherida a un cuerpo que morirá en un momento o de la que late última en los cuerpos fétidos que todavía gritan y que morirán en un momento y que Hans desea que de una vez se mueran para no tener que oírlos.

Entonces miraba por la ventana y por momentos había árboles de amarillos y rojos furiosos y aunque el cielo se mostraba esquivo de sol, supo que había una forma de olvidarlo todo. En ese mismo momento tuvo la epifanía involuntaria de cómo hacerlo.

Eligió en una parada del tren. Eligió un roble y unas aves que a pesar del trajín y de que desde lejos se oían las metrallas incesantes, no dejaban de gorjear con una alegría tan fuera de lugar, que hasta un soldado veterano que las hubiera escuchado podría haberse dejado matar por la sorpresa tan fuera de circunstancia; porque levantar la vista para comprobarlo le hubiera volado una mano o parte del tronco y la cabeza.

Fijó la vista en su paisaje elegido. Despertó al niño y lo obligó a mirar su paisaje imposible de retener ni en la pupila, ni en la memoria. Pero el pequeño Oswald miró con sus profundos ojos del color de la miel en silencio, miró en respeto y habrán entendido los dos que eso era la última imagen antes de la infamia. Esa era la imagen elegida, era la única que de un modo misterioso los haría sobrevivir.

El frente occidental era un caos y por momentos Hans debió cargar al niño por atestadas carreteras, siguiendo muchas veces la línea del Rhin. Otras veces se apartaba, puesto que la frontera había adquirido un dinamismo que no había tenido en años anteriores. Era difícil separarse del grueso de las tropas que volvían a paso lento, interrumpidos solamente por algún carro ambulancia que se abría lugar desde lejos, puesto que los alaridos de dolor que de allí salían, bastaban para que los soldados se hicieran a un lado.

Entonces Hans Ulrich, se adentraba un poco en el campo y buscaba y encontraba seguramente, guiado por una nube de moscas, el cuerpo hinchado de un soldado muerto, al que le quitaba una marmita y una lata de carne en conserva. Tomaba una distancia prudencial, hacía un fuego y calentaba el contenido. Ya casi no conseguía leche por lo que el pequeño había aprendido forzosamente a alternar con ese pastiche diluido en agua. Cerca, siempre cerca había restos de una alambrada, y colgando de la alambrada se mecían restos humanos, casi siempre extremidades, como la ropa que cuelga al sol para secarse.

Llegaron a las inmediaciones de Münster después de veinte días. Allí lo esperaría un contacto de la Luftstreikrafte. El hombre sólo pudo proveerlo de alimentos y ropas para seguir el viaje. Miró al pequeño Oswald y le dijo: “por el honor, por tu padre”, pero no supo decirles cuál era la ruta más segura para los dos viajeros. Las noticias del movimiento del frente occidental eran cada vez más confusas y ni siquiera los militares tenían certezas.

“Tendrás que probar por el frente oriental, pero antes, claro, debes llegar a Suiza, puedes parar antes en Freiburg, yo todavía tengo un amigo allí, eso creo… en fin, pero cuando llegues a Basilea, si bien estarás a salvo, estarás sin ayuda”.

Siguieron.

7

El tren se detuvo lentamente, mucho antes de entrar en la Haupt-Bahnhof de Zurich. El pequeño Oswald Bölke ignoraba en sueño los pensamientos de su protector.

Thomas había encontrado en los últimos vagones una solución momentánea. Una campesina afiebrada ocupaba casi dos asientos. La mujer languidecía, llena de paquetes y envolturas de distintos colores. Su cuerpo era grueso de un modo momentáneo, pasajero. Había algo en ella que se desvanecía después de la primera mirada. Tenía un pañuelo de vivos rojos y verdes sudado que le cubría la cabeza y otro, más indefinido con el que se secaba; primero en la frente y luego lo hundía entre sus senos en busca de un alivio impenetrable. Thomas la avistó apenas entró en el vagón, pero su preocupación era el niño que se quejaba con una especie de gruñido silente por falta de comida. Nadie les prestó atención. Cuando se disponía a pasear al pequeño por el último vagón, la mujer levantó la vista. Tenía ahora el pecho casi descubierto y Hans creyó sentir la mirada suplicante de las prostitutas de la guerra; todo por un mendrugo, cualquier cosa para alimentarse, o al menos, el olvido efímero del hambre en un sexo apurado en cualquier rincón. Ella adivinó en una mueca de desagrado lo que el hombre pensaba y en cambio, con sólo un gesto, le señaló al niño. Sin palabras, lo tomó en brazos y amamantó hasta la saciedad al pequeño que arremetía como un cordero el pecho de la mujer. Hans Ulrich Thomas no pudo dejar de mirar un segundo el cuadro milagroso, un pecho primero, luego el otro y la mujer que volvía en sí, aliviada por la ayuda inesperada. Hans balbuceó algo como una bendición y tomó al niño que no se despertó ni siquiera con el bullicio de la estación Central de Zürich atestada de gente que huía como ellos.

Zürich como el Paraíso. Pero no podía quedarse allí con ese heredero en brazos como una credencial de fuga.

Los suizos sostenían -siempre lo hacen- con mucho cuidado su neutralidad. Cada día la diplomacia de ese país tenía que lidiar con reclamos acerca de la ilegalidad, el derecho internacional para resistir la permanencia de un refugiado o de una familia entera de refugiados que eran acusados de espionaje por el implacable Imperio alemán y el ensañamiento omnipresente de Erich Ludendorff.

Sin embargo, la comunidad internacional de refugiados era allí muy grande y solidaria, por lo que apenas llegado y aún en la estación lo interceptó el piloto Emil Schefer para llevarlo con su contacto en el Café Odeon en la Limatt Quai.

Allí se sentó con el niño en brazos y sintió que las miradas estaban ahora cargadas de compasión. Renovó sus sentidos un poco aturdidos y vio salud y opulencia.

Unos mozos impecablemente blancos, pieles que cubrían los cuerpos de hombres y mujeres llenos de progreso y bienestar y manjares y café caliente. Casi necesitó la visión de su roble y sus aves, para devolverlo de esa pesadilla opulenta y tentadora. Ya no podía conciliar los dos contrastes. Se sentó igualmente y esperó. Sin que hubiera pedido nada, se acercó un mozo con una bandeja con café, leche, pan, manteca y unos fiambres que ya no recordaba. Lo que más lo sorprendió fue ver un botellón de dos puntas como el que le ofrecieran al pequeño todavía en Alemania. Oswald, bebé de la guerra, entreabrió sus ojos en ese momento y estiró los brazos con firmeza hasta su botella, como si hubiera esperado por ella toda su vida.

Cuando se acercó a la mesa Hubert Ludwig, pidió a su vez un cargado almuerzo e hizo como que comía para acompañar a su hambriento protegido. Con mucha amabilidad le formuló muchas preguntas incómodas y terminó confesándole que no era la idea del grupo con los que él trabajaba, dar asilo justamente a alemanes combatientes ni a hijos de héroes caídos en acción. Pero que la intervención de un escritor alemán disidente había volcado la balanza en su favor.

“Mira- le dijo- es el momento justo para cruzar por Austria. Llegarás luego a Trieste y te llevarán a Pula, un puerto seguro por el momento…No, no te preocupes, todos te reconocerán a ti, dijo muy serio”, dirigiendo su mirada al niño.

A Pula llegaron desde Trieste y el niño se había acostumbrado de tal manera al traqueteo y al movimiento, que era la mejor manera de que durmiera prolongadamente.

Hans había llegado tan lejos, porque tenía una misión. De otra forma, no hubiera soportado la vergüenza de abandonar su patria. Al menos, así lo pensó al comienzo del viaje. No le hubiera importado morir inocente en una primera batalla, pero ahora sabía que ese privilegio estaba guardado para muy pocos, para los condecorados, para los recordados de grandes batallas aéreas. No para los pedazos de carne sin identificar, no para los que morían por el frío, la tuberculosis o la difteria en las agónicas trincheras, ni para los huérfanos, aunque fueran los hijos de nadie porque Alemania dejaría de existir tal como la conociera.

Habían estrenado el siglo XX con horror. Adivinó con sus pocos años, su vejez. Sería imposible para él en una insostenible Alemania, menos aún en la irreal y encantadora Suiza. Quizás encontraría algo en el mapamundi, en un globo que girara sin final aparente; detenido en el sitio azaroso de un dedo que fija irreversible la redondez de la tierra en un punto abrupto, como en un disparo.